令和6年度個人山行報告

令和7年3月14日(金)~17日(月) 個人山行

~ありえへんハプニングとハルラサン登山 14853 竹本 加代子

コースタイム

3/14(金) 福岡国際空港→釜山国際空港7:30/9:25→プサン空港10:25/14:55→済州島空港15:55→ホテル17:00

3/15(土) テーマーパーク(昔の生活)9:00/10:00→城巴民俗村10:30/11:30→日出パーク11:40/12:40→<城山日出峰>→東門市場13:00/14:30→<スーパー>ホテル16:30

3/16(日) ホテル7:00→オリモコ登山口7:35/7:50→1100㍍8:28→1300㍍9:05→1400㍍9:31→サンジュビの丘9:47→1500㍍10:20<下山開始>登山口ゲート12:05/12:15→バス停12:30<タクシー交渉>12:50→ホテル13:15

行動時間4:30 距離5,6㌔㍍

韓国は近くてリーズナブルな山旅ができる。韓国での登山は考えたことがなかった。3000㍍級の山はないが特徴的な山が多い。済州島のハルラサンは韓国で一番高い山である。

今回は2度目の韓国である。山口県のHC山歩の武永さん(北九支部の会員)の企画で参加する。参加者も組織のメンバーだけではなく信州の4人も参加。武永さんの人脈もさることながら40代50代の若者? 達と同行する。14日は釜山経由で済州島に渡る。済州島は火山島で島の中心に1950㍍のハルラサンが裾野を広げて鎮座している。岩質は玄武岩だそうだ。

冬になると地形的要因により済州市は東京と同じくらいの寒さだが風が強く体感温度は低い。南部は温暖で韓国唯一のミカンの産地であり、それに関連した土産物が多い。守り神のトルハルパンも同様に多い。グルメは色々とありこの日は豚の骨付き肉がゴロゴロした「カムジャタン」で安価である。

15日はハルラサン登山の予定であったが入山禁止と災害情報アラートが出ていて予定を変更し、観光をする。テーマーパーク(韓国の昔の生活)や民俗村、日出ランド、城山日出峰、東門市場など雨の中なのでゆっくりとはいかなかったが色々な景色や文化、歴史に接することができた。城邑民俗村の爆笑おばさんは村の歴史や文化を面白可笑しく話されるが、商売上手で最後に決して安くないお土産を買わされてしまった。体に良いと言われてプラセンダ・冬虫夏草・五味茶等である。

城山日出峰は強風で頂上には行けず(禁止)散策路のみとなった。寒いし強風だし雨具のフードを抑えて散策。東門市場はぐるりと回ったのみの8時間の観光であった。夕食は「サムギョクサル」三枚肉の焼き肉である。

16日はこの旅メインのハルラサン登山。しかし、韓国のハワイと言われる済州島に雪がふる。寒いが風はない。登山許可のいるハルラサン山頂へ行く二つのコースは入山禁止。三つの許可のいらない南壁へ向かうコースの一つオリモココースを選択。武永さんが保険として準備されていたコースだ。

ホテルから970㍍の登山口へ。思いがけない積雪だ。雪山登山の服装に身支度して出発。ゲート前でノーアイゼンを注意されたが登山道は整備されているので歩き易い。途中管理事務所の方だろうか又もや注意を受けた。追い抜いていく若い登山者は簡易のレインコートにチェーンアイゼンを付けていた。やはりアイゼンは必要でした。次第に緩やかな傾斜になり雪は降り滑りやすい。木道になるとさらに滑りやすく進まず1500㍍付近で撤退となる。もう少し進むと1700㍍のウィッセオルム待機所があり、晴れていればハルラサン山頂も眺められ良い場所らしい。この天気であれば無理だと諦めて下山開始。私はおっかなびっくりの歩きだ。やたら滑りそうになる。なんとか12時過ぎには登山口ゲートに到着。雪降りしきる中少し歩いてバス乗り場に向かう。

ここから、ありえへんハプニングの始まりだ。タクシーのドライバーから声がかかる。50000Wでどうだと言う。詳しいことは分からないが交渉の駆け引きが少し聞こえてきた。来る時は1台16000Wの2台だったと伝えると45000Wに落ち着いたようだ。さて、これから5人乗りのタクシーに8人が乗ることになる。トランクに2人押し込まれ、後部座席に重なるように4人、ドライバーの横の席にお姫さま抱っこで2人。もしかしたら、連れまわされるのでは、ぼったくりされるのでは、ポリスに摘発されるのではとホテルに着くまでドキドキであった。事なきを得て安堵した。

17日は釜山経由で福岡国際空港に15時過ぎに着き解散となる。信州組は博多方面へ移動しごぼう天うどんを食したとラインが入った。

令和7年1月5日(日) 個人山行 ~西表島 古見岳登山~ 17031 橋川 潤

コースタイム:ユチン橋登山口9:50→ユツン滝11:30/11:40→山頂13:05/13:10→ユツン滝14:30/14:40→ユチン橋登山口16:10

今年の初登山は沖縄西表島の最高峰、古見岳(470㍍)に行ってきた。沖縄県の山旅はこれで3年連続。低山ばかりではあるが、本土にはない自然と触れ合うことができいつも心をときめさせてくれる。

事前の情報だと古見岳の登山路は渓流沿いで渡渉も多く、目印や踏み跡に頼るルートファインディング力が試されるらしい。そのため現地ツアーに問い合わせたが、石垣島からの日帰りの客ということで断られた。それなら個人で行くしかない。石垣島発の第1便の船で西表島に渡った。

道端の広場にレンタカーを止めて一歩山中に足を踏み入れると、オオタニワタリなどの多様なシダや九州では見られない蔓性植物、草本類がゾクゾク現れる。そして頭上には亜熱帯性の樹木やヒカゲヘゴが被い茂り、福岡から遠くに来たことを実感した。水深30㌢㍍くらいの渡渉が2~3箇所があったが、うまく岩を跳び濡れずに渡ることができた。雨が多い時期は水位が高くなるので、コースのとり方も違ってくるのだろう。そのため幾通りもある目印の選択が難しい。

途中で岩盤の広い谷にでた。滑らないよう苔のないところを選んで歩く。ここは水流と石によっ

てできる大小の甌穴がいくつもある特異な景観だ。

1時間半も歩くとやがてユツン滝に到着した。幅広い滝で3~4段になってしぶきをあげながら豪快に流れ落ちてくる。滝を高巻きしてさらに谷を小1時間も詰めると初めての道標があった。左に折れ急な斜面を登ると鞍部に着き、左に曲がるとすぐに山頂だ。一帯は背の低いリュウキュウチクで覆われ、天気も良かったため展望はとても素晴らしかった。亜熱帯林のモコモコとした樹冠の先には海がすぐそこに見られた。ゆっくりしたかったけれども、帰りの船の時刻が気になるので休憩もそこそこに山頂を後にした。

西表島が世界自然遺産に指定されて約4年。貴重な自然を守るため、2025年3月から「特定自然観光資源」の区域に入るには地元竹富町長の承認を受け、さらにガイド同伴又は事前の講習が義務づけられた。この古見岳ではユツン滝より上部がその区域で、1日30人の人数制限となっている。今回の登山は自由に入れる最後の機会であった。九州では見られない亜熱帯の山の息づかいを、足元や頭上を見、耳をすまし、鼻を利かせワクワクしながらゆっくりと味わうことができ大満足の山旅だった。

令和6年11月28日(木)〜12月5日(木) 個人山行 ~ベトナム最高峰ファンシーパン3143㍍登頂報告~

<インドシナの屋根⛰️ファンシーパン登頂と世界遺産ハロン湾クルーズの旅> 17022 折野 道法

1 山行内容

コロナで暫く行けなかったインドシナの屋根、ベトナム最高峰のファンシーパン(3143㍍)の遠征旅行に行って来ました。

ファンシーパンの標高は3143㍍で日本百高山#6悪沢岳/荒川岳3141㍍より2㍍高い山で、ロープウェイで山頂直下まで行けます。残り600段の階段を登れば登頂も出来ますがRW運行時間もありご来光には間に合いません。

今回は現地の黒モン族のガイドと1泊2日の現地ツアーに参加して、無事にご来光に合わせて登頂して来ました。

ハノイにはJICAのホストのご縁で20年来の友Thien氏との再会と世界遺産のハロン湾クルーズ旅にも行って、山友3人で一緒に楽しい時を過ごせました。

国内の山岳旅行会社の海外登山ツアーもありますが、今回は時期も乾季の12月に福岡からLCCの直行便で飛んで、ホテル&現地ツアーとWIFIもNET予約の格安個人旅行です。終始お天気にも恵まれインドシナの屋根で最高の朝陽を拝むことが出来ました。

2 移動とコースタイム

day1. 11/28(木) 山友3人で20数年ぶりにハノイに渡る。現地の友人Thien氏との再会が楽しみ。

・福岡空港08:55発VJ959 →12:25ハノイ・ノイバイ空港着

・ハノイ市内に移動し20年来の友人Thien氏と再会する、ハノイ泊

day2. 11/29(金) 20数年ぶりのハノイは物価も高騰し、とても奇麗になって自動車が激増していた。でも道路横断のスリルは変わらず。鉄道は旧式の寝台車で、高速バスよりも遅いノスタルジックな特急列車でした。

・ハノイ市内観光→22:00ハノイ/レ・ドゥアン駅から夜行列車/サパリ急行列車で北部国境の街ラオカイへ移動する。

day3. 11/30(土) 黒モン族のガイドのスス姐さんとポーターのサオさん、ベネズエラ人の陽気なホセと日本人3人でトレッキングを開始する。言葉はみんな慣れない英語とジェスチャーと笑顔で以心伝心、和気あいあいでした。

・ラオカイ駅着6:00→山岳民族の町サパへ移動8:30、ガイドと合流しトラムトン~オー・クイホー峠を抜けチャムトン峠1950㍍からトレッキング開始9:24→ホアンリエンの峰々を眺め第1キャンプ2250㍍でガイドお手製のバインミーの昼食と長めの休憩→第2キャンプ2800㍍到着15:21。黒モン族のガイド達の小屋飯で夕食。トタン屋根の山小屋泊(外気温マイナス2℃、マットとシュラフは借りました。もちろん電気無し。)

・活動時間5時間57分、休憩時間1時間57分

・距離6.8 ㌔㍍、上り/下り1056 / 228 ㍍

day4. 12/1(日) 朝駆けで小屋を出発しファンシーパン山頂3,143㍍でご来光を望む。

・03:30起床し軽い朝食を取り、第2キャンプ2800㍍を出発04:22→ベトナム最高峰でホアンリエン山脈のランドマークであるファンシーパン3143㍍に登頂し06:09、ご来光を望む。下山開始06:45、タムトアタンマウ寺院とドゥクタンチャン寺院、ビックヴァン禅寺、阿弥陀如来、観世音菩薩像を拝みながら山頂駅より下山する→第2キャンプ2800㍍に到着し朝食→第1キャンプ2250㍍に到着し昼食→トラムトンのチャムトン峠1950㍍に到着し14:05トレッキングは終了しました。

・活動時間9時間42 分、休憩時間2時間5分

・距離10.7 ㌔㍍、上り/下り706/1561 ㍍

・チャムトン峠から移動→17:00サパ→21:30ラオカイ駅から趣のある夜行列車/サパリ急行列車で首都ハノイに向け出発する

day5. 12/2(月) ハノイに夜行列車で戻って、そのまま世界遺産のチャンアン渓谷を巡ります。

ハノイ→古都ホアル遺跡に世界遺産チャンアン渓谷→ハノイ泊

・ラオカイ→ハノイ/レ・ドゥアン駅到着05:25カフェで朝食→07:30現地バスツアーで古都ホアルー遺跡&世界遺産チャンアン渓谷を巡る。名物の足漕ぎボートツアーにサイクリング、史跡巡り、岩山登り等々満喫しハノイに帰る→ハノイ泊

day6. 12/3(火) ハノイから世界遺産の海の桂林ハロン湾クルーズを巡ります。

・ハノイ09:00を出発、現地バスツアーで12:00ハイフォン湾到着→世界遺産ハロン湾クルーズに出発、船中1泊の船旅:STAR LIGHT CRUISEで定番アクティビティのスンソット洞窟の鍾乳洞巡りにティートップ島のTI TỐP登りと夕日に沈むビーチに佇み、船に戻って春巻きクッキングに食後は太極拳とカンフー教室に魚釣りと楽しみ満載でした。

day7. 12/4(水) ハロン湾クルーズからハノイ・ノイバイ空港に移動し、深夜便で福岡に帰国します

・世界遺産ハロン湾クルーズで太極拳やシーカヤックを楽しみ→15:00ハノイに戻りハノイ・ノイバイ空港に向かう

day8. 12/5(木) 後ろ髪を引かれながら帰国の途に就く

・ハノイ・ノイバイ空港02:05発VJ958→ 07:55福岡空港に到着

令和6年11月5日(火) 個人山行~花のスターリング山脈~

17031 橋川 潤

ゴンドワナ大陸を起源とするオーストラリア。日本を含むユーラシアと近縁の植物はあまりなく、アフリカなどと近縁種が多い。特に西オーストラリアは7月から12月にかけてワイルドフラワー前線が南下することで有名な地域。花の時期に合わせた旅はコロナ禍などのため延び延びになっていたがやっと妻と二人で行くことができた。

西オーストラリアの州都パースでレンタカーを借り、花を見ながら各所にあるトレッキングコースを歩いた。5日目にスターリング山脈に近い都市アルバニーに到着。翌日、山脈の主峰Bluff Knoll(ブラフノール:1097㍍)に向かった。駐車場まで舗装道路、宿から95㌖、約1時間の距離だ。ここで登山靴に履き替える。

オーストラリアは観光と農畜産業が大きな産業。そのため自然環境の保護に厳しい政策がとられており、1回履いた登山靴は外来の植物種子、雑菌等の進入を防ぐため入国時に検疫を受けなければならない。靴はよく洗っており入国カードに申告もしていたので係員との簡単な応対で検査もせずに通してもらった。

登山道はよく整備されており、登山者も多い。登山口を7時15分に出発。山頂の太古の地層から成るBluff(断崖)を正面に見ながら歩き始める。降水量の少ないこの地帯は低木の疎林からなり下層にはきれいな花々が沢山みられる。看板には気温の急変に注意、往復3~4時間とある。崖の下部を通り尾根の台地に着く。そこからは緩やかな尾根をたどり山頂には9時40分に到着。山頂からは山脈の数々の鋭峰が見渡せ、その周囲には大平原が続いている素晴らしい眺めだ。登山口には11時50分に戻ったので午後からは隣(西20㌖)のMt.Trio(トリオ山:856㍍)に向かうことにした。

トリオ山の駐車場までの最後は赤土のダート。13時に登山を開始する。最初はやや急な道が続くがここも花を見ながら歩くので楽しさが勝る。14時10分に主峰と東峰の鞍部に到着し、まず主峰へ向かう。ここからはなだらかな道が続き、山頂には14時40分着。しばらく花と眺めを楽しみ、東峰経由で16時25分に下山した。

日本の山の花々はどちらかというと控えめな美しさなのに対し、こちらはピンク、黄、濃青、赤など目を見張る色彩で、花でもお国柄の違いを感じた花と山の旅だった。

令和6年9月25日(水)~10月15日(火) 個人山行~天空のネパール、ヒマラヤ21日間トレッキング~

<ミドルビュポイントベースキャンプ(4600㍍)とピケピーク(4065㍍)登頂>

17126 大山 時彦

日程/コース:

・9/25~10/4

9/25カトマンズ(1250㍍)→ポカラ→オーストラリアキャンプ(2600㍍)→9/30ホレストキャンプ(2600㍍)→10/1ハイキャンプ(3600㍍)→10/2ミドルビュ-ポイントベースキャンプ(4600㍍)

・10/5-6 (カトマンズ休養)

・10/7~10/15

10/7ダップ(2932㍍)→ラムジェ(3500㍍)→ベースキャンプ(3640㍍)→10/10ピケピーク(4065㍍)→10/14カトマンズ出国→ソウル→10/15福岡着

参加者7人(男5人 女2人):大山時彦(70歳)他 69歳~81歳(平均74歳)

私は海外の山トレッキングは初めての参加でした。そこで、エベレスト登頂が2回あり、ヒマラヤ

には60回程行かれている、北九州の登山ガイド山下建夫さんをリーダーとして約半年前に計画を立て友人6人を誘っての海外山行でした。平均年齢が70歳以上と標高が4000㍍以上との計画で当初は少し不安を抱いていました。山下さんからは、現地ガイド1人と荷物等を持ってくれるポーター3人を手配しているとの報告で、また出発10日前には、英彦山駅からのロングコースを皆で歩けたので、この位歩ければ大丈夫とのことでした。

福岡⇒ソウル⇒カトマンズの空路でネパール入りし、1日休養してバスで都市のポカ行きトレッキングとなりました。前半9日間はミドルビュ-ポイントベースキャンプ(4600㍍)を目指すコースでした。現地ガイドさんが私たちの年齢に合わせて、スローペースで上がり流調な日本語で説明を入れてくれ、楽しさも増してきました。また、途中々にロッジがあり休憩にミルクティー等も飲め心地よい行程でした。食事関係はネパール料理の代表カレー風味のダルバートが主でした。カレー香辛料が強く私にはあまり好みでなく、ピザやオムレツをよく注文しました。酒類は現地ビールやククリ(サトウキビのラム酒)が主で飲みやすかったけど、標高が高くなるにつれ、酔いも早くなるようでした。

景色は普段絵葉書やポスターで見るような雪に覆われたアルプス山脈が目の前に現れ、声が出ないほどの感動でした。春(5月頃)は花が綺麗で秋(10~11月頃)は天気が乾季との説明で、高山花植物はあまり残ってはなく、驚いたのはシャクナゲの大木で日本なら2~3㍍位ですが、シャクナゲ林があり、直径が30㌢高さが10㍍程の大木林が続くのには驚きでした。5月頃は山一面がピンクや赤白に染まるそうで、また見に来て下さいの説明でした。さほど高山病も影響せず、4600㍍まで登ることができました。道中は平尾台のような登山道でした。

カトマンズに戻り後半のピケピークを目指す計画で移動はバスで7時間位の予定でした。しかし大洪水後で山道が崩壊して通れなくジープのチャーターで、行きが15時間、帰りが13時間のサバイバル的な移動でした。日本では絶対通行止めの道路がジープで乗り越えていくもので、長時間の移動は山の道中より疲れるものでしたが普段体験できるものではないと記念すべき道中でした。

皆さん元気に21日間のヒマラヤ体験ができ満足して帰国できて何よりでした

日本の良さ衣食住、水、電気等のインフラ整備の有難さを深く感じるヒマラヤ山行でした。

令和6年9月22日(日)~24日(火)個人山行(韓国ソウル)~ワクワク・ドキドキの韓国の山旅~

14853 竹本 加代子

9/23北漢山コースタイム:北漢山牛耳駅9:11→北漢山国立公園9:31→登山口10:05→ハル峠10:55→仁寿庵11:10→避難所11:30→衛門11:45→白雲台山頂12:10/12:15→山頂直下(岩のテラスで昼食)12:20/12:40→衛門13:00→コース変更 <仁寿庵>→登山口14:10

9/24仁王山コースタイム: 景福宮駅8:36→登山口9:16→仁王山山頂10:05/10:15→<別ルート>登山口10:45景福宮駅→明洞

この度、山口県ハイキングクラブ山歩の自主山行「北漢山(ブカンサン)・仁王山(イナンサン)」に参加した。企画された武永さんは共に参加された北九州支部の会員でもある藤井夫妻と「山岳コーチ1」という山岳指導員の取得のきっかけを作って下さり、ご指導いただいたご縁である。表銀座山行を終えて、1日の休養をはさんで「いざ出発!」

計画は半年ほど前から、2泊3日の行程でソウルのどの山に登るか立案し計画されていった。山選び、食事、買い物、雨天の場合はと韓国の情報が共有されていった。Wi-Fi・レート・両替・カード・Tマネー・翻訳アプリ・地下鉄アプリと色々発信された。それに対応出来るか不安を抱えての出発であった。

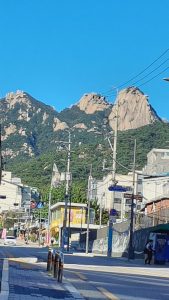

主目的の山は、ソウル近郊の山「北漢山・仁王山」に決まった。どちらの山も駅から登山口までのアプローチが短く花崗岩の特徴的な山である。ソウルの城壁のように低山ながらそびえ立っている。

北漢山は万景台、白雲台、仁寿峰の3ツの峰からなり仁寿峰は岩登りのメッカである。米粒のような小さなクライマーが見られた。白雲台は韓国の国旗がたなびき、平日にも関わらず撮影の列ができた。

翌2日目に登った仁王山は城郭が山頂まで続き外敵から国を守る山城が偲ばれた。山頂からはソウルの高層ビル群が360度のパノラマビューで望めた。山のお昼は申し合わせたようにキンパをほおばったのは言うまでもない。山中は整備され、なんの心配もなかったが町の中の移動は苦手である。地下鉄の移動はアプリを活用しながら少し分かってきた。「何とかなるさ~」と思えてきたのは不思議なことだ。色々な意味でかたい頭も少し柔らかくなった気がした。韓国の文化にもふれ初めから終わりまでワクワクの楽しい山旅であった。

参加者9人:武永計介 竹本正幸 藤井信義 藤井淳子 竹本加代子 ハイキングクラブ山歩のメンバ―

令和6年9月17日(火)~21日(土) 個人山行~近畿最高峰の大峰山・八経ヶ岳へ~

17345 堀内 博史

コースタイム :9/19洞川温泉5:30→行者還り西口登山口6:30/6:50→奥駆道出合8:10→弁天の森8:40→<聖宝ノ宿跡>→弥山小屋11:20

9/17(火)~9/21(土)の日程で八経ヶ岳1914㍍と稲村ヶ岳1725㍍の二座登頂出来ました。八経ヶ岳は10年前に下見で稲村ヶ岳は一昨年4月に積雪のため登山出来ませんでした。今回は天候にも仲間にも恵まれ登頂出来ました。熊野古道との関連深い今回の登山は稲村ヶ岳に先行登山し翌日に八経ヶ岳の連続登山でしたが目的達成出来ました。次回は紅葉シーズンの山上ヶ岳~吉野ルートや熊野古道の小辺路ルートを歩いた後の体の癒しに紀伊勝浦のマグロ等海鮮料理も食べたいですね!

9月19日朝洞川温泉を出発し、1時間ほどで行者還り西口登山口に到着する。登山口1100㍍を出発。スタートから急登を登り奥駆道出合に到着。しばらく尾根歩きを楽しみ1600㍍の弁天の森に到着。さらに進んで聖宝ノ宿跡を後にしてこの先階段の登りが続いた。11時20分立派な小屋だが休業中の弥山小屋に到着。そこから一度下り鹿防護柵の開け閉め二ヶ所を登りなから12時20分に最高峰の八経ヶ岳1914㍍登頂出来ました。

山頂からは四国の山々や360度眺望を堪能することが出来ました。紀伊半島の展望や達成感に大満足で最高の気分です。弥山小屋に戻って昼食後13時30分下山を開始する。16時行者還り登山口を後に今夜の宿坊、高野山に向かいました。

今回の同行者は九州から片手さん、現地合流で大阪在住の曽根さん2人の女性に元気づけられて無事達成出来た登山で次回は九州での再会登山を楽しみに帰路につきました。

参加者3人:堀内博史 片手すみ子 大阪の友人

令和6年9月14日(土)~20日(金) 個人山行~ Let’s Enjoy! 表銀座縦走 <シルバー登山> ~

<つれづれにふたこと・みこと・それ以上に>

コースタイム:

9/14 新門司阪九フェリーにて移動

9/15 泉大津港より移動→安曇野陽なた山荘宿泊

9/16 陽なた山荘4:30→安曇野観光タクシー本社4:50/5:00→中房温泉5:50→登山口出発6:15→第1ベンチ6:45→第2ベンチ7:30→第3ベンチ8:10/8:20→合戦小屋9:40/10:00→合戦の頭10:25→燕山荘11:30/12:00→燕岳山頂12:37→燕山荘13:10

9/17 燕山荘5:50→ゲエロ岩6:35→大下りの頭7:05→大天荘9:40/10:22→大天荘岳10:34/10:56→大天荘11:05/11:15→大天井ヒユッテ12:00

9/18 大天井ヒユッテ5:40→ビックリ平6:10→ヒュッテ西岳8:25/8:40→水俣乗越10:15→ヒュッテ大槍(昼食)12:40/13:15→槍ケ岳山荘14:50 (雨のため槍ケ岳登頂ならず)

9/19 槍ケ岳山荘6:40→坊主岩小屋7:45→大曲11:00→赤沢岩小屋12:45→槍沢ロッジ(昼食)13:44/14:05→横尾山荘15:37/15:42~徳澤16:35/16:50→明神17:30/17:40→河童橋18:30→上高地インフォメーション18:35→山研宿泊19:30

9/20 上高地→沢渡→北九州

≪大町山岳博物館見学≫ 16602 太郎良 嘉親

9/14 KMMビル前に集合。新門司から阪九フェリーで泉大津まで。

9/15 泉大津から車で移動。時間があったので横山先生お勧めの大町山岳博物館にて見学、楽しい時間を過ごした。登山口に近く安曇野市の一棟貸し別荘泊。

9/16中房温泉近くの登山口から出発。大変な登りに苦労して合戦小屋へ。スイカを食べて一休み。燕山荘にてザックを置いて燕岳へ。ガスが出ていて眺望なし。一輪のコマクサにホッとする。燕山荘泊。

9/17燕山荘から大天井岳山頂。少しの青空と山々が綺麗。大天井ヒュッテ泊。

9/18 曇り空の中、大天井ヒュッテから西岳、ヒュッテ大槍へ。ここまでは、たまに青空もある位だったが、槍ヶ岳山荘に近づいた頃雨足が強くなる。雷も時折!グッショリ濡れて槍ヶ岳山荘到着。片付け後皆でビール等で懇談が楽しかった。

9/19 強い雨の中槍ヶ岳山荘を出発。槍沢ロッジ位まで雨。不測の事態があり、山研に宿泊。

9/20 山研から北九州へ。

≪夢中で歩いた表銀座≫ 15616 奥田 スマ子

合戦尾根から燕岳、大天井岳へと続く稜線歩きは気持ちが良く、西岳からは鎖や梯子の多さに驚いた。峰々の美しさや深い谷など雄大な景色に圧倒されながら夢中で歩いた気がします。きつかったけれど楽しかった表銀座縦走路。この年齢(76歳)でチャレンジできたのは仲間の存在あってこそ。共に歩いた仲間への感謝は尽きない。私にとって学びの多い、思い出深い山行になりました。

≪思い出の北鎌尾根をながめながら≫ 16163 中畑 智子

表銀座縦走登山に参加させて頂いて有難うございました。水俣乗越から北鎌尾根コースを眺めながら縦走路を歩いていると16年前のことを思い出し懐かしさでいっぱいになりました。北鎌尾根から槍ケ岳山頂へ続く槍の穂先はとうとう最後まで雲の中でした。それが一つ残念でした。

横山先生には地形のことなど色々と教えて頂き、勉強になりました。有難うございました。

≪長年の願望燕岳登頂達成≫ 16382 横山 秀司

1971年8月、当時23歳の私は友人と3人で今回とほぼ同じコースで槍ヶ岳を目指しました。その時の山行では、梯子や階段の多い東鎌尾根を登ったのに、疲れた、辛かったという記憶は一切ありません。よく登ったな、と思います。

さて今回の敬老登山では、53年前にパスした燕岳に登ることが目的の一つでした。燕岳頂上では、長年の願望を達成することができて感慨一入でした。燕山荘から大天井岳・西岳までは順調でしたが、東鎌尾根の途中から腰の痛みを感じるようになりました。槍岳山荘までの1時間の道のりは、腰痛が次第にひどくなりましたが、雷雨の中、なんとか山荘に到着しました。

槍沢を下る翌日は、初めは竹本リーダーのペースについて行くことができました。しかし、次第に腰痛がひどくなり、歩行がやっとという状態なりました。リーダーの指示で、私の荷物を分散して仲間に持ってもらうことにしましたが、ペースはどんどん落ち、サブリーダーの竹本さんの肩を借りて休み休みの下山でした。槍沢ロッジで私は歩行困難な状況になり、メンバー5人と別れ、一人でここに一泊することにしました。

翌日は6時にロッジを出発して、13時に上高地バス停にたどり着きました。私の体調不良により、メンバーの行程が大幅に遅れたため上高地からの最終バス、タクシーに間に合わず、上高地で一泊しなければならない事態になったこと、大変申し訳なく思っています。竹本さんご夫妻、中畑さん、奥田さん、太郎良さんには大変お世話になりました。改めてお礼を申しあげます。

≪次のシルバー登山はいずこへ!≫ 14853 竹本 加代子

「敬老登山」これは山行中銘打った言葉であった。山行後に「シルバー登山」と変更した。いわゆる高齢者には変わりないがちょっと格好をつけてみた。

コロナ後の山小屋は予約が取りづらく表銀座の核心部の東鎌尾根の行程が長くなってしまった。4月から毎月トレーニングを重ねて臨んだ山行はそれを経て頑張れた喜びもあったが、思いがけないトラブルもあり学びの多いシルバー登山となった。今後に活かしたい。

これから一つずつ歳を重ねていくが楽しい登山を続けたいと思う。さて、次のシルバー登山はどこへ行こうか!

≪全てに余裕を持って行動≫ 14852 竹本 正幸

今回の山行は、75歳以上が5人と69歳一人の平均年齢が76歳というシニア登山であった。事前に九重山や福智山など長時間の歩行訓練は行ったが、4日間連続して歩くことを想定したトレーニングは実施しなかった。心残りは、メンバーが最後まで共に行動できなかったことである。

釜トンネルは、19時以降完全閉鎖になることも確認せず、照明もない真っ暗なバスターミナルでメンバーを不安な気持ちにさせてしまった。日本山岳会の「山研」に連絡して、宿泊を受け入れて頂き助かった。時間と体力に余裕をもって行動することが必要不可欠と感じた。

いろいろトラブルはあったが、メンバーの協力で無事下山することができた。有難うございます。

今回の教訓を今後の登山に生かして、末永くたのしい登山を続けましょう。

参加者6人:竹本正幸 奥田スマ子 中畑智子 横山秀司 太郎良嘉親 竹本加代子

令和6年8月17日(土)~19日(月) 個人山行 ~奥穂高岳・涸沢岳~

北九535 水落 ゆかり

コースタイム:

8/17 新宿バスセンター発、上高地行バス7:15→上高地12:10→かっぱ橋から登山開始12:30→徳澤テント場(徳澤ロッヂで入浴可)14:30

8/18 テント場5:00→横尾キャンプ場6:20→涸沢ヒュッテ9:15→涸沢小屋から登山開始9:50→穂高岳山荘12:50

8/19 山荘4:45→奥穂高岳5:15→穂高岳山荘6:15/6:30→涸沢岳6:50→穂高岳山荘7:40→涸沢ヒュッテ9:45→横尾テント場12:15→徳澤テント場13:10/13:30→明神館14:15→かっぱ橋15:20

先週涸沢カールまで下見に来て、ザイテングラートを見上げ何か行けそうと思い、再びやってきた。新宿から「さわやか信州号」で昼に着き、徳澤テント場で一泊し、荷物をデポして翌日穂高岳山荘まで。次の日の夜明け前から奥穂登頂。余力ありで涸沢岳に登頂。

徳澤でテント片付け、最終バスで新島々駅、松本駅からあずさ、新宿着22:45。

ザイテングラートでは、どなたか怪我をされたようで岩に血痕がぼたぼた着いていた。また女性が、何かにつまずいて、大きな石を飛び越えて落下。幸い岩の反対側が平らだったので滑落することはなかった。そんなことを目撃したこともあり、初めての奥穂高岳登山で緊張のため、前日はほぼ寝られなかった。

夜明け前からヘッドライトをつけて大勢が登り始め、前のパーティに着いてゆっくり登ることができた。小屋からみるといきなりの急登、梯子も2つ見えるし怖いなと思ったが、その後はそれほど怖くなかった。山荘まで下山後、まだ元気だったので涸沢岳にも登ってみた。帰りに徳澤からテントを担いで帰るのがきつかった。体力不足。山荘での皆さんの体験談を聞くのがとても楽しく、多いに勉強になった。

令和6年8月10日(土)~11日(日)個人山行 槍ケ岳から穂高連峰がモルゲンロートに染まる時間を楽しむ

A0579 安藤 匡

登山口までのアクセス:前夜、自家用車で中央道安曇野IC→県道495にて2:30登山口駐車場着

コースタイム:

8/10 三股駐車場5:34→三股登山口5:48→標準点櫓跡(2,207㍍)8:12→前常念岳10:19/ 10:48→分岐点11:55→常念小屋12:56 (距離 7.3㌖ 登り 1,568㍍ 下り 402㍍)

8/11 常念小屋4:21→ 常念岳5:45/ 6:00→ピーク(2,542㍍)8:24/ 8:30→ 蝶槍9:47 /10:00→ 瞑想の丘10:43→蝶ヶ岳ヒュッテ10:45 /11:00→蝶ヶ岳11:04/11:11→蝶沢12:32→まめうち平13:13→ 三股登山口14:25→ 三股駐車場14:37

(距離 12.6㌖ 登り 951㍍ 下り 2,114㍍)

一週間前は天気予報が今ひとつでしたが、3日前に好転。東海支部のKさんに名古屋で拾って頂き、中央道・長野道の安曇野IC経由で2時半に三股駐車場に到着するも夏山シーズン真っ盛り、駐車場も9分方埋まっており夜明け前について正解でした。

初日の樹林帯はガスの中、前常念の岩場で青空が見え始め、雷鳥さんも出てきてご機嫌な尾根歩きになりましたが、常念小屋へまたまたガスに包まれたままお昼過ぎに到着。

翌朝は満天の星が薄れるのと共に東の地平線付近から水色、白、オレンジと変わって行くのを愛でながら、西側には槍ヶ岳から穂高連峰がモルゲンロートに包まれていく時間も楽しめました。今回の山行は蝶ヶ岳からの眺めを一番の楽しみにしていましたが、朝方の雲が一番少なく常念岳前後からの槍穂・焼岳・乗鞍・御嶽まで眺望が、ガスの増えた蝶からの眺めに勝りました。

一点反省。恥ずかしながら蝶ヶ岳からの下り道で上ってくる方々に道を譲られ、つい小走りになったのが道幅の狭い箇所で、足を置いた路肩が崩れ藪の中2㍍ほど転落…。幸い擦り傷で済みましたが、気を抜いてはいけないと思った次第。

今年の夏は、南アルプスの計画も雨飾山の予定も天候で中止となったので、大事な盛夏の思い出になりました。

参加者2人:安藤匡 東海支部会員1人

令和6年5月11日(土)個人山行 内山と伽藍岳

17031 橋川潤

コースタイム:塚原温泉登山口駐車場9:33~塚原越10:09~内山山頂(昼食)11:36/12:17~塚原越13:27~伽藍岳13:49/13:54~塚原越14:22~登山口駐車場14:50

雲一つない青空のもと出発。日あたりのよい道脇には早速ピンクのミヤマキリシマが出迎えてくれた。塚原越までは火山特有の荒涼とした中を進み、ときおり火山の噴気も観察できた。

塚原越からは落葉樹林の尾根を登る。涼しい風が心地よい。途中、黒土の滑りやすい急坂に苦労しながら、ススキの多い見晴らしの良い内山に到着。目の前には由布岳が望まれる。横山先生から

5万分の1の地形図をもとに、周囲の火山や断層の地形の説明を受ける。等高線の形状や間隔を見れば特徴的な地形が浮かび上がってくるものだ。

帰りは伽藍岳に立ち寄った。ミヤマキリシマが多い。それを食べているシャクガの幼虫もまた多い。帽子やズボンに纏わりつくほどであった。

ミヤマキリシマやベニドウダン、コツクバネウツギなどの初夏の花、ツツドリ、カッコウ、センダイムシクイなどの夏鳥の声が一層山歩きを楽しませてくれた。

参加者4人:清家幸三 横山秀司 橋川潤(CL)安藤匡(SL)

令和6年5月28日(火)~30日(木)個人山行 北海道花の山旅

17031 橋川潤

コ―スタイム 5月28日(アポイ岳):冬島登山口5:30~5合目避難小屋6:55/7:05~アポイ岳9:00/9:10~吉田岳10:10~アポイ岳11:08/11:25~旧幌満お花畑11:

45~5合目避難小屋13:15/13:25~冬島登山口14:35

初夏に花が一斉に咲く北海道の低山巡りに妻と行ってきました。28日のアポイ岳(810㍍:ユネスコ世界ジオパーク)は花の山、そして日本に数少ない橄欖岩の山で有名である。

登山口からしばらくは樹林下のやや湿った道。いくつか設置してあるクマよけの鐘を鳴らしながら登る。避難小屋に着くとそこからは偽高山帯の橄欖岩の尾根道だ。多様な花々を愛でながらゆっくり進んだ。サマニユキワリ、アポイクワガタ、アポイアズマギク、アポイゼキショウなど大半が初めて見る花である。またハイマツ群落に朱色のヤマツツジが点々と咲いている見慣れない風景もあった。しばらく登ると山頂だが、偽高山帯と逆転してここはダケカンバの樹林帯。地形と基岩のなせる業なのだろうか。

吉田岳まで縦走しそこから戻るときには視界を遮っていたガスも取れ、眼下の白波が立つ太平洋を眺めながら下山した。

29日は帯広平野の西に位置する剣山(1205㍍)に行き、ヒダカイワザクラの群落を見て感激。

30日は然別湖近くの白雲岳(1186㍍)と隣の岩石山(1088㍍)に登る。岩石山の山頂一帯にはイワウメが一面に咲いていた。

三日間とも山では雨は降らず大満足の旅だった。

令和6年5月29日(水)個人山行~暴風雨の谷川岳、心温まる山行~

17126 大山時彦

コースタイム:天神平駅10:30出発~熊穴沢避難小屋~天狗の溜り場~トマの耳~オキノ耳往復16:30

行動時間 6時間

5月25日~26日の2日間、神奈川支部との交流会(三浦アルプス縦走)後、縄手修さんが車で神奈川まで来られていたので百名山の谷川岳に登る計画に参加させてもらいました。

翌27日は、群馬県まで長時間の車移動でしたが縄手さんにひとりで運転していただきました。田尻尾根登山口に着いた時は天気は雨。車中泊をして明日の天気を祈る一夜となりました。

翌朝はうっそうと霧がかかり、雨風で登山の心を裏切られる天気でしたが、まずロープウェイの天神平駅まで行って様子をみることにしました。駅では雨風が結構ありましたが運行されるとのことで、ロープウェイ⇒リフトは二人だけの乗客でした。リフトが雨風で揺れる度に登山欲はなくなっていきました。縄手さんはリフトが着いたらご自慢の器具でコーヒーを入れてくれました。たった二人だけでまた降りるのだろうと思っていましたら、風雨が少なくなったと縄手さんに言われました。私には、何も変わってない感じでした。

登山道は1本で「行ける所まで行ってみるので、先に降りていてもいいよ」の声掛けの後、彼は暴風雨の中、消えて行きました。そこで、一瞬躊躇したのですが1本道なら行ける所まで付いて行こうと思いましたが早いペースに付いて行けず、一人歩きが続きました。ただ、所々で縄手さんが待ってくれて、とても有難かったです。

約2時間半で、頂上付近のトマの耳までたどり着くと驚きです。ふもとの話では雨で雪は溶けて、アイゼンは必要ないとの情報でしたので、車に置いたままでした。約50㍍位の急斜面の雪渓では、縄手さんが踏み固めてあげるので付いておいでとの誘いでしたが、滑り落ちると骨折ではすまない急斜面で自分の登山力ではムリと判断して、ここで待つことにしました。10分位待つと上の方から3人組が降りて来られ、アイゼンを持って来てないので、友人をここで待っている趣旨を話すと、そのうちの男性ひとりがご自分のチェーンアイゼンを外すと私に着けてくれ「せっかく九州から来られたのなら、頂上(オキノ耳)まで行って楽しんで下さい、アイゼンはよければさしあげます。」と言って立ち去って行かれました。

お陰で、谷川岳頂上まで登ることができ、感謝と心温まる気持ちを抱きながら下山しました。

山中で自分のアイゼンを他人に差し上げるなど、自分にはできないので、谷川岳の山男さんの心意気に感謝、感謝の登山でした。帰路は縄手さんの運転で約14時間、休みながらの運転で無事帰宅できました。今回の山行に参加させていただいたき縄手さんには大変お世話になりました。

参加者2人:縄手修 大山時彦

令和6年7月1日(月)~3日(水) 個人山行

ハプニングの後に新しい出会いと美しい風景

15027 森本信子

7月1日名古屋駅で、中央本線の不通を知る。多くの人が乗車券の払い戻しのため駅はごったかえす。列に並び払い戻しの手続きをすませる。松本行きの発着所を探す。運よく乗車する。偶然にもバスの隣の席の人が今夜泊まる宿の従業員で「思い出の丘」を登る計画を話す。すると、「到着まで時間がかかる」と言われる。松本で友人と合流する。話し合い計画(登山コース)を変更して「山本小屋」へ。涼しい風に吹かれ広大な草原の中の道を放牧された牛の群れに「美しの塔」を過ぎアンテナの林立する「王ケ頭」に着く。

7月2日早朝「王ケ頭」へ。下界をすっぽりかくす大雲海を見る。私には久しぶりの雲海です。

霧ヶ峰の「車山」に登る道の両端にロープが張られ、土は雨に流され岩や石がゴロゴロで歩きづらい。道の両端には小さな花、少し離れたところに朱色の花のニッコウキスゲの群生、気象観測ドームの車山山頂だ。360度の大展望に人が賑わっていました。それから、八島湿原に向かう。遅い春の花と初夏が入り混じって咲く湿原をゆっくり時間をかけて一周する。多くの花に出会う幸せな一時でした。

7月3日霧ヶ峰の名の通り濃霧の中ゆっくり車を走らせ、諏訪湖へ。岸辺は水草に覆われ、中央部は太陽の光でキラキラ輝いて大きくて広いな~と感じた。その後お寺参りをする。黒染の法衣を身にまとう若きお坊さんに会いました。寺の中には入れませんでしたが手入れの届いた庭をめぐり花が多く咲いていました。心静かな一時でした。塩尻駅で友と別れ電車に乗る。

初日のハプニングな出来事に、出鼻をくじかされましたが新しい出会い、美しい風景と多くの花に出会い、いつもの登山と異なりのんびり山行が出来ました。

参加者2人:森本信子 友人

令和6年7月12日(金)~15日(月)個人山行

夏の尾瀬から至仏山〜燧ヶ岳とおまけの筑波山<ニッコウキスゲ咲く隆起と噴火の尾瀬の山旅>

17022 折野道法

コースタイム:

7/13(土)山の鼻 5:04~至仏山8:27~小至仏山9:49~鳩待峠11:56~山ノ鼻13:19~龍宮小屋15:41~尾瀬小屋16:07 距離16.7㌖、行動時間8時間

7/14(日)尾瀬小屋4:57~<見晴新道新ルート>~燧ヶ岳/柴安嵓8:23~俎嵓8:48~柴安嵓9:29~尾瀬小屋12:32~山の鼻小屋15:23 距離14.9㌖、行動時間9.3時間

夏山シーズン到来の梅雨の三連休に、尾瀬から隆起と噴火の百名山2座とニッコウキスゲ咲く尾瀬ヶ原を散策し、帰りに万葉の百名山筑波山を参拝して来ました。

今回の行程は、福岡から成田に飛び、レンタカーで尾瀬戸倉→鳩待峠→山の鼻小屋泊し、2日目は小雨降る中を蛇紋岩が隆起した規制解除の至仏山2228㍍ →小至仏山2162㍍→ オヤマ沢田代→原見岩→鳩待峠→ 山ノ鼻→尾瀬ヶ原→見晴→尾瀬小屋泊です。

3日目は小雨降る中を、火山で形成された双耳峰の燧ヶ岳へ。泥んこストリートの見晴新道新ルートで燧ヶ岳/柴安嵓2356㍍→ 俎嵓2346㍍→見晴→竜宮十字路→牛首→上田代→山の鼻小屋泊。最終日の4日目は名残り惜しいですが、尾瀬を回った帰りに万葉の百名山筑波山と筑波神社を廻って、成田から九州に飛んで帰りました。

・百名山No. 26燧ヶ岳2356㍍

・百名山No. 27至仏山2228㍍(高山植物保護のため5月初旬〜6月末まで全面入山禁止)

・百名山No. 25 筑波山 877㍍

参加者10人:折野道法 他9人

令和6年7月30日(火)~31日(水)

個人山行(ソロテント泊)~坊がつるは私にとって地上の天国のようなところ~

北九535 水落ゆかり

コースタイム:

7/30 大曲登山口6:45~諏蛾守越8:00/8:10~法華院温泉山荘9:00~坊がつるテント場9:15/11:00~ 鉾立峠11:20/11:30~白口岳13:00/13:40~鉾立峠14:30/14:40~坊がつるテント場15:20

7/31 坊がつるテント場7:00~大船林道入口8:40~ 吉部登山口8:45

七月の終わりに大好きな坊がつるで今年初めてのソロテント泊を楽しんできました。よく夫婦で坊がつるでテント泊を楽しんでいたのですが、5年ほど前に主人が登山引退を宣言してからは、一泊目は一緒に長者原あたりの宿でゆっくり温泉を楽しみ、次の日は主人に登山口まで車で送ってもらい、そこからはひとりで、テントを担いで坊がつるを目指し、夜は星を見ながら広い草原で眠るのが私の大きな楽しみになりました。

しかし今回は主人が久しぶりに坊がつるまで一緒に歩きたいというので、大曲登山口を朝7時ごろ二人でスタートしました。1時間15分ほどかけゆっくりと諏蛾守越まで来ると、一人の登山者が三俣山のふもとでご飯を食べて休憩していました。私たちもしばらく腰を下ろして休憩していると、その人は北千里浜から久住別れの方へと歩いて行かれました。北千里浜まで下るとまるで月面に降り立った気分になります。硫黄山からの煙や黄色い岩肌を背景に小さな岩がゴロゴロした谷間をしばらく進むと、沢沿いにきれいなオダマキがあちらこちらに咲いていました。ヒヨドリバナにとまっているアサギマダラも見ることができました。アサギマダラは長い距離を旅する渡りの蝶だそうですが、このちょうちょも遠く台湾とかフィリピンから旅してきたのかな? そうこうしているうちに法華院温泉山荘まで到着しました。坊がつるのテント場まで着くと、驚くことにたった5張りほどのテントしかありませんでした。あまりに少ないのでびっくりしましたが、たぶんこの猛暑と4年に一度のオリンピック開催期間中ということもあり、皆さん涼しい冷房の効いたお部屋でのんびりとテレビを見ているのかもね、と二人で話しながらゆっくりテントを立ち上げると、既に11時近くになっていました。のんびりムードの主人のお尻をたたき、再出発。

法華院温泉山荘あたりで、主人は来た道を戻り、私は鉾立峠へ向かいました。YAMAPアプリのくじゅう17サミッツバッジがあと、白口岳と稲星山登頂でゲットできるので今回の目的はこの二つのお山登頂です。しかし鉾立峠を過ぎると細い藪道になり、かなり急こう配。暑くてなかなか登れません。しばらくすると諏蛾守越でお見かけした方が上から降りてきました。私がだらだらしている間にこの方は中岳、稲星山、白口岳を巡って坊がつるテント場に戻るところだそうです。福島から来て、坊がつるテント泊の既に2日目だそうで、細い登山道でしばし立ち話。この後、私も頑張って白口岳まで登頂することができましたが、体力の限界。稲星山は次回のお楽しみに取っておいて、下山して法華院温泉でお風呂にゆっくり浸かり、鴨肉の炭火焼きを食べながら、ビールで一人パーティをしようと心に決め、さっさと下山しました。

結局この日のテントはたった5張ほどで、他に女性はおらず、温泉は貸し切り状態でした。

夕方になって風が強くなり、空は雲で覆われてきたので、たぶん今晩は星を期待できないなと思い、早々に床についたのですが、2時近くに目が覚め、テントの窓から夜空を見上げると星がきらきらと輝いていました。

私のテントの周りには他のテントが全く無く、風も穏やかだったのでフロアシートとシュラフをテントから引っ張り出し、草の上に寝転びながら星空を独り占めすることにしました。星座アプリと星々を交互に眺め、夏の大三角、カシオペア、北斗七星を確認し、天の川あたりから放射される沢山の流れ星を観察することができました。ギリシャ神話を読みながら、いろいろな星座を探しているとあっという間に時間は過ぎていきました。3時過ぎでしょうか、突然月が現れあたりが急にあかるくなったので天体観測会はお開きにし、テントに戻ると朝までぐっすりと眠ることができました。

坊がつるは、私にとって地上の天国のようなところです。できればまた今年中にテント泊に訪れたいと思っています。

令和6年2月16日(金)~24日(土)個人山行

~サハラ砂漠 ハイキング&キャンプ~ 14476 武永計介

若いころから、遠い山・高い山・険しい山に挑戦して来ましたが、年齢を重ね無理の効かない体になりました。しかし、冒険心は薄れません。空気の薄いところを避けて、地の果て「サハラ砂漠」を歩いて来ました。サハラは未開の地で、縦断はできますが、未だに横断した人はいないし、常に紛争地域でワクワク感はたまりません。

日本から空路アブダビ経由でカサブランカ入り、陸路で目指します。途中からラウンドクルーザー+ラクダでサハラに着きました。行けども行けども砂漠で、当然ながら道はなく、平坦で広大な土地と、大変起伏が大きい山々が存在します。

適当に見晴らしの良い場所にテント設営後、これまた適当にハイキングしながら日の入りを見に出掛けました。当然、地図やYAMAP、標識、足跡はありません。

夜も歩いて見ましたが「月の砂漠をはるばると..」ヘッドランプ無くても明るく快適です。涼しいし、人はいないし、好き勝手な方向へ歩きたい放題です。朝になると日の出を拝みました。雲は無く、雨の心配もなく素晴らしいハイキングでした。

令和5年度個人山行

令和5年6月20日(火) 個人山行 石鎚山脈の最後は権現・エビラ山

17031 橋川 潤

石鎚山脈は石鎚山1,972㍍を主峰とした四国西部を東西に走る山脈である。一つの山に登るとその隣の山への縦走路がうねうねと連なっているのが見え、先へ先へと登山欲を誘う山脈である。

これまでこの山域に10数回の山行を積み重ね、歩いた縦走路の軌跡をたどると一か所だけ空白地があり、そこを埋めるため権現山(1,594㍍)、黒岳(1,636㍍)エビラ山(1,677㍍)登山を計画した。

コースタイム

床鍋登山口5:10~(鉄塔巡視路経由)~権現山8:55/9:08~黒岳10:22/10:35~エビラ山11:32/12:04~黒岳12:50/13:10~権現山14:20/14:40~権現越15:05/15:10~床鍋登山口17:18

山中ではよく道草を食うので標準コースタイムの2割増しを想定すると、所要時間が12時間ほどになるため、早朝5時に出発した。

最初はスギ、ヒノキの壮齢林を登り、鉄塔巡視路に入り谷を渡ると広葉樹が多くなる。

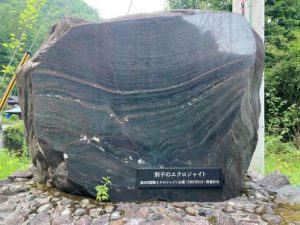

主稜線に近づくと岩峰の権現岩が見えてくる。ここには法皇神社が祭られており、それに因んで石鎚山脈の中でもここらの山系を法皇山脈と呼んでいる。また、権現岩は日本ではこの一帯にのみ産する「エクロジャイト」からできているという。「エクロジャイト」は地下数10㌖の深部で玄武岩などが高温高圧の作用を受けてできた変成岩で、地殻の変動で地上に出てきたものとのこと。主に赤い柘榴石と緑色の輝石を含んでいる。

尾根に上がり東へ縦走路をたどるとまもなく権現山に到着。そこからエビラ山を経てさらに東の二ッ岳へは大岩を巻いたり下ったり、道標も無く未整備のルートだ。しかし、わずかな踏み跡、テープを頼りに進むことができる。黒岳に近づくと、稜線上に径1㌢の柘榴石の結晶と雲母を含んだ岩石があちこちに頭を出している。しかし、どうも「エクロジャイト」ではなさそうだ。岩石に詳しい山屋と同行できたらどんなに充実した楽しい山行になるだろうかと思うばかりである。

急傾斜を上り黒岳に着く。見晴らしがいい。振り返ると東赤石山の大きな山体がでーん と座っている。この時期、東赤石山はキバナノコマノツメ、コウスユキソウ、ユキワリソウや本州中部以北の山岳地帯で見られるタカネバラの花々、7月になればタカネマツムシソウや四国固有のシコクギボウシ、オトメシャジンが咲き出す人気の花の山だが、エビラ山側にはそれらは見当たらなかった。東赤石山は「橄欖岩」の山であり、こちらは別の変成岩。この地質の違いが植生に大きな影響を与えているようだ。

さて、エビラ山へは慎重にルートを選んで歩き、主稜線から少し南へ突き出たところに山頂がある。この先の二ッ岳方面は以前歩いているので、堂ケ森西方の保井野分れから、石鎚山、瓶が森、笹ヶ峰、東赤石山、エビラ山を経て二ッ岳東方の峨蔵越までの約52㌖の縦走路を長年かけてすべて歩いたことになった。

帰りは元の道を権現山まで戻り、権現岩の法皇神社に立ち寄り、草付きの権現越で花々を愛でて、床鍋登山口にやっとこたどり着いた。計画どおりの 12時間だった。

●令和5年7月28日(金)~8月3日(木)個人山行 稜線闊歩の立山・岩の殿堂の剱岳・花の大日三山

コースタイム:

7/29 立山駅<ケーブルカー>13:00~美女平<高原バス>室堂14:00~一の越山荘15:25

7/30 一の越山荘6:50~雄山7:45/8:15~大汝山8:40/8:50~富士の折立9:00/9:30~真砂岳10:10~別山11:10/11:35~剱御前小舎12:10/12:27~剱沢小屋13:20~剣山荘13:50

7/31 山荘4:00~一服剱4:28~大岩(3のクサリ)5:16~前剱5:45~カニのたてばい6:54~剱岳山頂7:34/8:15~カニのよこばい8:24~平蔵の頭8:55~剣山荘(朝食弁当)11:05/12:20~剱御前小舎14:10

8/1 剱御前小舎6:05~室堂乗越7:30/7:40~奥大日9:10/9:40~大日小屋11:40/12:00~大日岳12:13/12:40~大日小屋13:00

8/2 大日小屋3:55~大日平小屋6:20~牛首7:20~大日岳登山口8:23~称名の滝8:35/9:10~称名の滝バス停9:30/10:00~ 立山駅10:20

~スリリングな剱岳に挑戦して~16601 藤原 玲子

鎖場や急峻な岩場が続くスリリングな剱岳は、憧れの山の一つで挑戦したい山でした。朝4時に剣山荘を出発し、一服剱を超え前剱への登りはすごいガレ場で浮石、落石をしない様に注意し慎重に登る。

前剱から剱岳までは、4㍍の鉄のブリッジを渡り、平蔵の頭の鎖場、平蔵のコルまでは岩場の登り下りが続き、いよいよ難所のカニのたてばいと、下りはカニのよこばいです。急斜面なので、最初の手を置く位置と足を置く位置がわからず教えて頂き、高度感のある難所をクリアでき、前に進めました。

山頂からは、日本海や、富山県の街並み、ゴツゴツした源次郎尾根や八ツ峰などの有名な尾根も見え、眺めるだけでも存在感のある剱岳でした。

雄山~別山~大日岳~称名滝までの縦走も天気に恵まれ、沢山の可愛い花や、オコジョに癒され、中でもピンク色のチングルマが咲いているのにビックリしました。立山は、どこを見ても美しい景色が広がり絵になります。特に剱岳に登れたのが嬉しく達成感でいっぱいです。これも、竹本リ-ダをはじめ、皆さんのお陰で達成する事ができました いつも楽しい山行をありがとうございました。

~汗と努力の先の達成感~ 北九542 綱川和幸

剱岳登山、最高の経験でした。自然の雄大さに圧倒されながらの登頂は、汗と努力の先にある達成感がたまりませんでした。頂上からの景色は壮観そのもの。剱岳の頂で感じた喜びや感動は、これからの日常にも力を与えてくれそうです。また、登りに行けることを楽しみにしています。

~クライミング意欲をそそる山~ 14852 竹本正幸

岩の殿堂剱岳、何回来てもクライミング意欲をそそる山である。ごつごつした岩場の登山。一方、大日岳はお花畑が続くたおやかな尾根歩きである。高山植物の花が最高に良い季節で沢山の花々と出会うことが出来た。立山縦走は穏やかに、剱岳は緊張して歩き、大日岳縦走はノンビリと楽しい山行でした。

~岩のゴリゴリにワクワク!~15710 町元里香

長引く梅雨と梅雨明けからの異常な暑さで山歩きが出来ないまま、剱岳登山に出発した。天候にも恵まれ、なんとか5日間歩くことができた。初日はオコジョの歓迎を受け、2日目は雄山山頂の神社に参拝して登山の無事をお願いした。別山から眺める「源次郎尾根に八ツ峰主稜」凄すぎる。でも、ゴリゴリを見るとワクワクしてしまいます。3日目は別山尾根から剱岳に登頂。山頂から見た岩のゴリゴリも(圧巻or格別or絶景)でした。4日目はお花畑を進み、奥大日岳から大日岳へ。最高の楽園です。大日小屋(ランプの宿)では夕食までビール片手の読書。至福の時を過ごしました。5日目は、疲れた体にムチ打ちながら下山。大日平の景色は素晴らしい。最後は圧巻の称名滝に感動! 有意義な5日間でした。一緒に歩いた友に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

~ご褒美は高山植物のお出迎え~ 14853 竹本加代子

夏山山行の一番は快晴と360度のパノラマ。ご褒美はこの時期ならではの高山植物のお出迎え。立山信仰の雄山、岩の殿堂の剱岳。何度か目的にしたり通過したりの山々でしたが感動はより深くさらに心に残る日々でした。立山(別山北峰)から対峙する剱岳のその凄さは言葉にならなかったこと。剱岳山頂から雪渓の長次郎谷に源次郎や八ツ峰は目に鮮やかに残ったこと。一番楽しみにしていたことは花の大日三山縦走。意外と長い縦走路でしたが生き生きとした今が盛りの花々の最高のお出迎えに感激。花の写真を撮るために隊列を止めてしまう心苦しさ。久々にタイトな山行から解放された山旅でした。

●令和5年7月27日(木)~8月2日(水) 個人山行(北海道)「日本の最北端の山に登ろう」

<でっかい道・北海道の百名山2座に登ってきました> 17022 折野 道法

---後方羊蹄山と利尻富士に花の浮島山行報告---

今年の夏も個人山行で、でっかい道北海道の百名山2座(後方羊蹄山と利尻富士)に登って来ました。今年の北海道はとにかく蒸し暑かったです、後方羊蹄山の山頂はいつものようにガスがかかり霧の中、でも一瞬晴れて父釜ドーンに感動して涙出ました。

利尻山もどんよりして山頂は爆風でしたが、礼文岳から見た利尻富士のzero to 1721の美しさに眼を奪われました。唯一残念な事は、海が荒れウニ丼が・・・

1 日程 7月27日(木)〜8月2日(水)

6泊7日

2 スケジュール

1日目 7月27日(木)

福岡から札幌千歳に飛び、洞爺湖と有珠山火口散策、ニセコ五色温泉泊。

2日目 7月28日(金)

道産子の山友5人のガイドで後方羊蹄山登山~半月湖比羅夫コースからお花畑が広がる真狩コースを縦走する。

・ ルート 比羅夫登山口→ 倶知安コースで北山1843㍍→お鉢廻り父釜-母釜-子釜→真狩岳1893㍍→後方羊蹄山1898㍍→真狩コースに縦走⇄羊蹄山避難小屋→ 南コブ→羊蹄自然公園入口361㍍

・ 行動時間 9.5時間 距離12.8㌖

標高差1640㍍

3日目 7月29日(土)

ニセコ〜新千歳〜利尻島に移動

4日目 7月30日(日)

利尻山登山

・ ルート 利尻北麓野営場215㍍→野鳥の森→第1見晴台→第2見晴台→長官山1218㍍→利尻山避難小屋→利尻山北峰1721㍍→雄大な本峰を眺めて、利尻北麓野営場に下山

・ 特記 山頂付近のザレ場の登山道整備方法に目から鱗でした。

・行動時間 9時間 距離12㌖ 標高差1582㍍

5日目 7月31日(月)

利尻島から礼文島に移動し、礼文岳登山508㍍〜有名な桃岩荘ユースホステル泊。NHKの「ドキュメント72時間」の取材受ける。

6日目 8月1日(火)

桃岩台展望コースでキンバイの谷〜礼文島ツバメ山233㍍の花の浮島をトレッキング〜礼文島~利尻島〜札幌千歳〜支笏湖泊

7日目 8月2日(水)

アイヌのウポポイ観光し、九州へ

参加者5人:折野道法(CL) 他中津山岳会2人ビジター2人

-300x225.jpg)

-300x225.jpg)

●令和5年7月18日(火)~21日(金)

個人山行 鳥海山(2236㍍)・月山(1984㍍)~豪雨の鳥海山は濃霧の中、月山も眺望望めず、ひたすら登り・下る

15387 森 義雄

今年の夏山の一つ、東北の名峰鳥海山(2236㍍)に7月中旬に登りました。

ここ数年、東北の山を登りたいと計画をしましたが、参加者の急なキャンセルなどがあり、計画倒れになっていました。今年こそはと、鳥海山と月山を目指し、登ることにしました。東北の山は、九州に住む者にとっては、登山口までに時間がかかり、なかなか登れません。

7月18日(火) 九州では梅雨明けとなり、暑い日が続いていましたが、東北山形県、秋田県では豪雨が数日続き、天気も連日雨が強く降る状況でした。

北九州空港から羽田空港、羽田から庄内空港に乗り継いで、昼に到着しました。空港から酒田駅まではバスに乗り、駅前のレンタカー営業所で車を調達しました。

酒田駅から国道7号線で吹浦経由、鳥海ブルーラインで1時間30分。今宵の宿大平山荘へ到着。ブルーラインは、雨が強く降り、濃霧で視界10㍍、ゆっくり減速しながら山荘へ向かいました。宿泊者は、登山予定者は私1人、下山者は10名ぐらいいました。明日の天気予報は豪雨、雨男の私は仕方がないなと思いながら、就寝しました。

7月19日(水) 天気:断続的な強い雨

午前5時起床、雨が降っています。今日の山歩きは、雨の中を覚悟。

朝食の弁当を部屋で食べて、吹浦口登山口に移動。登山者は、私以外はいない、車を止めて、登山届を小屋ポストに入れてコンクリートの急坂階段を登り始めます。

登山口(1080㍍)から見晴らし台までの伝石坂は屈指の急坂、雨も降り足元が滑りやすくブナ林をゆっくり進みます。45分歩いて見晴台到着、樹林帯は抜けて風も強く吹き、雨も横殴りの状態、ここからは緩い登山道を河原宿まで歩きます。視界が悪く何も見えません。1時間20分で到着、雨が強いので休憩も立ち休憩長くは休めません。愛宕坂を40分ほど歩いて御浜小屋に到着。トイレ休憩を済ませて、岩場で足場の悪い扇子森(1759㍍)の丘を越えますが、下りでは足元は滝の如く水が流れて、靴も靴下まで濡れます。鞍部の御田ヶ原分岐に35分程で到着。続いて八丁坂の上りを過ぎて七五三掛(しめかけ)まで30分で到着。稜線歩きで風が強く、身体がもっていかれることもありました。さぞ、天気が良ければ絶景がみられたのではないでしょうか。七五三掛は千蛇谷と文殊岳との分岐です。岩場で一部崩壊し、登山道が新たに作られています。私は左手のコース、千蛇谷雪渓を通る道を選択しました。分岐から谷へは入り口が崩壊していて、新たな道も急坂で滑りやすくなっています。用心しながら谷へ入り、雪渓にたどり着きました。雪渓は幅30㍍、長さ500㍍、雪渓を横切り反対側の夏山道に着き、雪渓に沿って登山道を歩きます。雪渓の最上部辺りは大岩があり、50㍍ぐらいは雪渓とのクレパスを見ながら傍を乗り越えながら歩きました。

そこからは、遠くにあるだろう御室まで、谷間を延々とジグザク登ります。向かい風、雨も強く段々と体力も消耗します。「頑張れ、頑張れ」と念仏を唱えながら歩いて、分岐から約2時間で上宮神社に到着、ここから新山山頂までは25分、風・雨に耐えながらやっと山頂登頂ですが、ガスがかかり何も見えず、感激もなく。新山は、1801年大規模な噴火により新山山頂が生まれたのこと。長居は無理なので仕方なく宿泊予定の御室小屋まで下山、結局6時間近く歩きました。立ち止まると身体が冷え切って寒さを感じます。

宿泊の手続きを一旦しましたが、着替えの場所もなく、暖房もなく、案内された避難小屋のような床張りでは、身体の保温が維持できないと考え、午後零時下山することにしました。着替えて直ぐに下山開始。

登ってきた道を引き返します。下りは5時間、登山口までは5時過ぎに到着できると考えて、歩きました。行動食や着替えもあり、最悪は途中の御浜小屋がありますので、宿泊はそこでと考えながら足元に注意して歩きました。

午後3時過ぎに御浜小屋に到着。休まず通過する予定でしたが小屋の管理人さんから声を掛けられ、下山口の大平山荘に泊まるより、この小屋で泊まる方が良いとのアドバイスをいただき、宿泊することになりました。小屋では、他の登山者6名もすでに登山をあきらめて宿泊するとのことでした。中では暖房ストーブで濡れた衣服や靴を乾かすこともでき、冷えた身体を温めることが出来ました。

夕方4時過ぎ、雨も小やみになり、管理人さんから鳥海山山頂と鳥海湖を紹介され見ることが出来ました。晴れればきれいな山容かなと思いながら・・・

7月20日(木)天気:雨

翌朝は、下山のみの為、ゆっくりと朝食をとり、管理人さんにお礼を言って、午前7時過ぎに小屋を後にしました。他の6名の宿泊者は、雨の中、山頂に向かいましたが、その日のうちに下山されるのかと。

帰路は、管理人さんから紹介された長坂道T字分岐側を歩きました。鳥海湖を左手に多少雪渓が残り、右手にはお花畑がありました。ニッコウキスゲなどの群生地があり眺めながら歩きました。分岐から木道、石畳を歩いて河原宿に合流。そこからは登山口まで約2時間歩き、午前9時過ぎに無事下山。

今回の鳥海山登山は、行きも帰りも登山者には遭遇せず、寂しい山歩きとなりました。山頂小屋では登山者に対する配慮がなく、逆に御浜小屋では、管理人ご夫妻も暖かくもてなししていただきました。鳥海山の小屋泊りは、シュラフ持ち込みですが、天候が良い日は良いかと思いますが、天候が雨の時の宿泊受け入れが登山者にとっては重要ですが、小屋の対応が悪かったと感じました。また、鳥海山の日帰り登山は、標高差約1200㍍、往復約11時間歩行となり健脚コースだと思われます。山小屋は、宿泊が必要な登山者に対する配慮が必要ではないかと感じました。

7月21日(金) 天気:曇り

今日は、月山登山です。本来は、リフトを使わず登りたかったのですが、天気も曇り、視界が悪いようです。リフトを利用し山頂まで登ります。整備された木道、石畳の登山道を歩き、牛首を過ぎて最後の急登のガレ場を登り終えると2時間ほどで山頂に到着。

山頂は多くの登山者が参拝しています。山頂神社で500円を支払い、お祓いを受けます。各方面から登った登山者も休憩しています。白装束の団体の登山者もいて休憩しにぎやかです。

天気が良ければ視界も良く最高かなと・・・ 先を急いで降りることにしましたが、目の前にツアー客が2組約40名、後ろをついて降りるとガレ場でなかなか追い越せません、仕方なく30分ついていきます。牛首分岐手前でやっと追い越し、金姥に向かう途中、雪渓でスキーとボードをしている若者がいました。雪質の条件がかなり悪く、汚れていましたが上手く滑っていました。もう今年は終わりのようです。

私もスキーをしている時期には春スキーを信州まで出かけていましたが、日本中では7月まで滑ることが出来る山スキーは月山だけでした。でも、リフトもなく担いで上るスキーは大変です。分岐から1時間ほどで、リフト上駅に到着。そのころから雨が降り出しました。東北の山行は雨にたたられ、美しい景色をみることが出来ませんでしたが、天気には勝てません、これも山歩きです。

帰路は酒田駅からは羽越本線経由で新潟駅、上越新幹線で新潟から東京駅まで乗り継いで、午後8時過ぎ、東京駅に到着しました。

東北の山で残るは大朝日岳。来年行けるかなと思いながら気持ちは来年です。

私の山行は、8月白馬岳から白馬大池縦走、薬師岳、9月尾瀬2山が続きます。これからも師匠の内藤さん、武永さんからいただいたことば「安全で楽しい山歩き」を続けたいものです。

●令和5年7月11日(火)~12日(水)(朝日連峰)

風雨の中の以東岳

17031 橋川 潤

コースタイム

11日 大鳥登山口駐車場6:05~大鳥小屋(タキタロウ山荘)9:30/9:50~オツボ峰13:30/13:45~以東岳15:15/15:20~以東岳避難小屋15:25

12日 避難小屋6:10~以東岳6:20/6:30~オツボ峰7:55/8:05~大鳥小屋10:15/10:30~大鳥登山口13:50

2015年7月に朝日連峰の竜門岳~大朝日岳の山稜を歩いたが、北に連なる寒江山、以東岳方面は踏み入れていない山域であった。老朽化していた以東岳避難小屋が数年前に新築されているので、家内と以東岳から大朝日岳の避難小屋2泊の縦走を計画した。しかしながら、季節は梅雨末期。雨天が快復する見込みはなく、前日に縦走をあきらめ以東岳のみの山行に変更した。

登山口からしばらくは赤川に沿って緩やかな登山路を歩く。標高550㍍あたりでも渓岸にはまだ雪が残っているところがあり、豪雪地であることを実感する。つり橋を二つ渡り、ブナなどの落葉広葉樹林を抜けると大鳥池の脇の大鳥小屋に到着。休憩の後、オツボ峰経由の以東岳の登りにかかる。急登がしばらく続くと樹高もだんだん低くなり、標高1200㍍あたりからオトメユリが現れ始めた。このユリは新潟、山形、福島近辺の特産種で、その花の観賞は今回の山行の一つの目標でもあった。標高を上げていくとガスのため数㍍先も見えなくなり、一段と強くなった風雨により時々よろめきながら歩く。頬に打ち付ける雨粒は痛いほどであった。それでも、足元の花々を眺め、写真を撮りながら一歩一歩進み、9時間もかかって誰もいない何も見えない山頂に到着した。

すぐに山頂直下の避難小屋に滑り込み、濡れた衣類、靴を脱いで二階へ上がる。前日泊まった宿には大朝日岳へ縦走するグループがいたので、いつ到着するかを待っていたがとうとう現れず、結局、二人だけの宿泊となった。外は相変わらずの雨・風であったが、室温は16度、寒くはなくゆっくり休むことができた。

翌12日朝は相変わらずの風雨。山頂に登り返して同じコースを下ることにする。オツボ峰までは標高1600㍍以上の時折岩場のある尾根道で、本来なら四方の景色が楽しめるはずなのが、見えるのは足元ばかり。道の両側のオトメユリ、ニッコウキスゲ、ヨツバシオガマ、ミヤマウスユキソウなどの写真をしっかりと撮ることができた。7時30分頃になると、ガスが取れ始め、一瞬青空をのぞかせ、歩いてきた緑の稜線や眼下の大鳥池、6㌖先の障子岳まで見ることができた。でも、その光景は長くは楽しめず、また強い雨が降り出した。これが聞いたことのある「偽りの晴天」であったのだろうか。再び足元だけを見て歩く。トキソウ、キンコウカ、オオバキスミレなどの花を楽しんだ。

大鳥小屋での休憩後、しばらく歩くと径が1㍍もあるブナの大木が道を塞いでいた。この大風で倒れたのだろう。また前日は問題なく渡れた幅3㍍ほどだった沢が増水で渡れず、少し上流へ迂回するなど、帰りは風雨の影響をしっかりと受けた道を下りていった。

下山後、宿泊した麓の宿に立ち寄り、下山と倒木の状況を報告。宿の主人は登山路の整備や避難小屋の管理も行っているとのこと。山を安全に登ることができるのは、このようなボランティア活動のためであり本当にありがたく思った。

令和5年7月6日(木)~9日(日) 個人山行(御嶽山・恵那山・伊吹山)

~ばーばの山歩き~

15027 森本 信子

≪御嶽山≫

7月6日 下関~中津川。最終の御嶽ロープウェイまで時間があったので中仙道(木曽路)をところどころ見学する。ロープウェイで鹿ノ瀬駅から飯森高原へ。暑さから一挙に解放され涼しい風に吹かれ気持ち良い。「行場山荘」のそばを通り散策道から次第に登山口に。八合目の「女人堂」を目指す。昔、女性はここまでしか登れなかったそうです。輝く夜空の星と爽やかな風に吹かれ、疲れを忘れさせてくれました。

7月7日 早立ち。太陽が昇る。今日も見事に晴れてくれました。道の両端の低木、ハイマツもなくなり石、砂利、岩に変わり、浮石に気を付けて登る。新しい社殿、三基のシェルター遭難碑に手を合わせる。以前に登った時はものすごく寒く、熱いうどんを食べたことを思い出す。汚れた雪渓は小さくなり、地球の温暖化を実感した。

≪恵那山≫

7月8日 駐車場から30分上流へ歩く。板1枚の粗末な橋、渡ると直ぐに登山口。登れど登れど急登が続く。道の両側はクマザサにおおわれ、かき分けながら進む。虫が多く飛び交い刺される。

黒井沢からの道と合流しても急登。一ケ所、崖に細いロープがあり伝い登る。やっと頂上。古びた社、展望台に真新しい二脚の長椅子、各地からの登山者と一緒に会話をしながらの昼食、若者が多かった。遅咲きのドウダンツツジの花が散っていた。

≪伊吹山≫

7月9日 帰りに伊吹山に寄る。車で頂上へ。ガスで視界が悪いがお花畑を散策する。珍しい花が見られず残念でした。

帰りの新大阪は異常と思えるほど混雑していた。下りの新幹線は間引き運転。駅員さんからいつ運転中止になるか分からないと言われ直ぐに乗る。ギューギュー詰めの通路にも多くの人が立っていた。無事に新下関に帰ることが出来ました。山陽本線は動かなかった。

山歩きは晴れで楽しんできました。北部九州、山口県は大変な大雨で大変だったことを後で知りました。 参加者2人:森本信子 友人

参加者2人:森本信子 友人

令和5年5月28日(日)第57回英彦山山開き

14264 丹下 洽

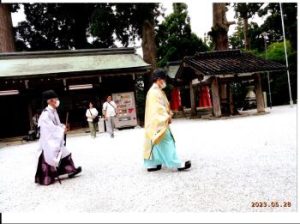

5月28日に英彦山山開き祈願祭が、昨年同様奉幣殿で行われた。別所より表参道を登る。

両膝を痛めているためスロープカーと思ったが痩せても枯れても「日本山岳会!!」ヨユウシャクシャク石段を登る。

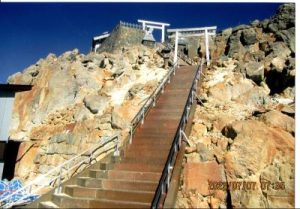

社務所に初穂料を納め、添田町役場(観光協会)に来意を告げると登山者代表として玉串奉献を要請される。神事は中岳上宮と同じ手順で行われた。

社務所前の「ヒコサンヒメシャラ」が見頃である。この花は高等植物としては唯一「ヒコサン」の名を冠する花です。小滝のそばに「オオヤマレンゲ」が咲いている。別名「乙女の花」と呼ばれ白い清らかな花をつけている。さらに大杉には「セッコク」が白い花を咲かせている。

.この時期に奉幣殿を訪れる機会があれば、手洗い場の大杉を見上げれば白い花が着生しているのを見ることが出来るかも。下山は資料館経由で下る。何とか膝も頑張ってくれた。

来年の山開きは・・・!?

令和4年度個人山行

個人山行 令和4年6月20日(月)~25日(土) 🏔

秋田の山々―田代岳・森吉山・和賀岳―を訪ねて

北九536 橋川 潤

秋田県の山には何度か訪れたことがありますが、今回は白神山地東部の田代岳、古い火山である森吉山そして奥羽山脈の中でも奥深く秘境と言われている和賀岳に家内と登ってきました。行程 6月21日 福岡空港→花巻空港→田代岳荒沢登山口

6月22日 田代岳登山→森吉山山麓のホテル

6月23日 森吉山登山→

和賀岳(薬師岳)登山口避難小屋

6月24日 和賀岳登山→水沢温泉の民宿

6月25日 民宿→花巻空港→福岡空港

※岩手・秋田県内の移動はレンタカー使用1 田代岳(大館市:1,178㍍)

21日に大広手登山口からさらに1㌖ほど先の荒沢登山口の駐車場に到着し車中泊。21日の夜まで時折強い雨と稲光に見舞われましたが、翌2時頃には月も昇り満点の星空となっていました。朝5時20分に荒沢登山口を出発。緩やかな勾配の広葉樹の森をたどっていきます。途中で北海道と東北北部に分布しているオクエゾサイシンという花が咲いていました。いまだ見たことがないヒメギフチョウの食草だそうです。8合目を過ぎると広い台地上の湿原に飛び出しました。多くの池塘とその間を通る木道の風景は天上の楽園といった感じですが、あいにくガスに覆われて見晴らしがありません。しかし足元にはミツガシワ、アカモノベニバナイチゴ、チングルマ、ツマトリソウなどが静かに咲いていました。山頂の避難小屋を兼ねる田代神社で昼食をとり下山を開始。4合目の分岐から大広手登山口に向け下ります。途中で山菜取りの男性から、「ここらのクマはおとなしい。数年前に人食いクマが現れニュースになったのは少し東の十和田湖周辺のクマだ。」という話を聞きました。大広手登山口に着くと多くの消防、警察の方が集まっていました。昨日から行方不明になっていた山菜取りの男性が大広手登山口近くで死亡しているのが見つかったそうです。クマに襲われたのではなく病死とのこと。山で会った男性のクマの話しを思い出しました。(荒沢登山口5:20→4合目分岐6:24→湿原7:30→山頂7:55/8:15→大広手登山口11:44→荒沢登山口12:14)

2 森吉山(北秋田市:1,454㍍)

従来北海道でしか確認されていなかったクマゲラが、森吉山でも繁殖しているというニュースを約50年前に聞いてから、この山の名前は頭の片隅にありました。登山コースはいくつかありますが、ゴンドラに乗って標高540㍍から一気に1,170㍍まで上がる楽なコースを歩くことにしました。天気も良くまた花の百名山でも有名なこの山は人気のようで、始発前のゴンドラ乗車駅には平日にもかかわらず多くの登山者が集まっていました。ゴンドラを下車してすぐにシラネアオイ、ハクサンチドリ、チングルマ、イワイチョウや東北でしか見られないヒナザクラなどの花々が出迎えてくれました。山頂からは東へ雪渓を下りミズバショウやミネザクラの花を見ながら少し先の山人平まで足を延ばし引き返しました。花を見ながらのゆっくり登るのにはいい山でした。(ゴンドラ山頂駅9:15→阿仁避難小屋10:00→

山頂10:40/11-00→山人平11:40→山頂12:10→阿仁避難小屋12:45/13:05→森吉神社13:20/13:35→山頂駅14:00)

3 和賀岳(仙北市-岩手県西和賀町:1,439㍍)

森吉山下山後、温泉につかり夕食を済ませて、狭い林道を経由し薬師岳登山口の無人の避難小屋に到着。新しい立派な建物で水洗トイレもありました。翌日は5時に出発。10分ほど林道を歩くと甘露水というおいしい湧水がありここが登山口になっています。秋田杉の人工林をしばらく登るとすぐに樹高の高い落葉広葉樹の森に入り、だんだんと勾配もきつくなってきました。滝倉という最後の水場でのどを潤し、40分ほど登ると県境尾根から派生する支尾根に取付き、木々も次第に低くなってきました。そして右側(東側)は急斜面で所どころ岩盤がむき出しの雪食地形となります。ここらからはウラジロヨウラク、ノウゴウイチゴモミジカラマツやコバイケイソウなどの花が次々に現れてきました。県境の薬師岳に上がるとこれから縦走する小杉山、小鷲倉の先に初めて和賀岳が姿を現しました。ここから小杉山までの薬師平にはイブキトラノオが咲き始めており、またニッコウキスゲは蕾をもたげ、付近一帯を黄色に埋め尽くす準備をしていました。登山開始から約6時間で山頂にたどり着き休憩、昼食としました。山頂からは北に田沢湖と雲をまとった秋田駒ヶ岳が見渡せましたが、その右手の岩手山と南の鳥海山は残念ながら雲に隠れていました。同じ道を引き返し出発地点に戻ったのは登り始めて9時間半後でした。

「和賀岳は依然として人を寄せ付けない厳しさを保っている。登山コースも未整備で、かすかに踏み固められた細い道は、けもの道と重なり合っている。」と1983年発行の「日本の名山②飯豊・朝日と東北の名山」に書かれている。40年たった現在はSNSの普及や登山ブームの再来などで登山者も多く分け入るようになりましたが、奥深い秘境であることには間違いありません。この日は素晴らしい天気であったにもかかわらず出会った登山者は1組2人だけで、静かで本当に良い山でした。

(避難小屋5:05→登山口5:15→薬師岳8:05→小杉山8:45→小鷲倉9:25→和賀岳9:55/10:25→小鷲倉10:55→小杉山11:20→薬師岳11:55→登山口14:20→避難小屋14:35)

🏔 個人山行 令和4年7月1日(金)~4日(月) 🏔

東北遠征 早池峰山・岩手山

15616 奥田 スマ子

コースタイム

7/2 小田越登山口8:30~五合目御金蔵10:15~

早池峰山頂11:35/12:15往路下山~小田越登山口15:00

7/3 馬返し登山口5:30~八合目避難小屋10:00/10:30~

岩手山頂11:55/12:00焼き走りコース下山~

平笠不動避難小屋12:45/13:15~ツルハシの分かれ14:10~

第二噴出口跡(休憩30分)~焼き走り登山口16:50

今回の山行は花の時期に天気を見計らい行ってきました。

早池峰山は盛岡駅から電車で石鳥谷駅まで行き、バス、タクシ―を乗り継ぎ小田越登山口へ。

日本百名山に加えて花の百名山でもある早池峰山。緩急の岩の道に多種多様な花が咲いていて目を楽しませてくれました。なかでもハヤチネウスユキソウは見たかった花。私たちがウスユキソウを興味深く見ていた時、下山途中の人から「上の方に大きい葉っぱのウスユキソウが2株ありましたよ。」と話し掛けられました。早池峰山のウスユキソウは固有種のみと思っていた私。オオヒラウスユキソウ、ミヤマウスユキソウもあることを知りました。

翌日は岩手山へ。盛岡から車で行くとすぐに山がせまってきて、雄大な山容にこれが岩手山だと分かりました。馬返し登山口は盛岡から至近の距離でした。登りの柳沢コースはブナの巨木もある樹林帯の道。下りの焼け走りコースはコマクサの群落がある火山礫の道。お釜巡りは体力的に断念しましたが、雪を抱いた美しい秋田駒ケ岳の姿、第二噴出口跡からは眼下に八幡平市街や自然が広がり疲れを忘れる程、岩手山の雄大な景色に出会うことができました。

参加者2人:奥田スマ子 他友人

🏔 個人山行 令和4年6月26日(日)~30日(木) 🏔

ばーばの山歩き(甲武信ケ岳・金峰山・瑞牆山)

15027 森本信子

7月26日移動日、山陽新幹線から中央線特急に乗り換え小淵沢へ。

7月27日毛木平登山口から清らかな水音と共に林道歩き。ナメ滝を過ぎ小川の西沢を何度か渡り返す。流れが段々とか細くなり、ポコポコと水が湧き出す「千曲川・信濃川水源の標」が立つ広場へ。冷たくて美味な水をおいしい、おいしいと言いながら飲む。樹林帯の急坂を登る。奥秩父の稜線に出る。ガレ場の急な坂を登ると甲武信ヶ岳の山頂だ。展望良好。少し下りて山小屋へ。虫が飛び交い刺される。痛くて痒い。

7月28日甲武信ケ岳に登り返さず脇道で三宝山に向かう。頂上は平ら。尻岩、くさり場を過ぎ、武信白岩山を巻き大山へ。またくさり場を三ケ所無事に下る。登山道の両脇はシャクナゲが続き、遅れ花が二三輪のみ咲いていた。八丁坂の急な下りを長々と下り毛木平に着く。

7月29日瑞牆駐車場からシラカバの林の中をぬけると、理宮坂の急登。富士見平小屋の側を通り大日小屋、大日岩の側を登る。カラマツの長い登り、砂払いの頭、千代の吹上げ、断崖絶壁、視界が開ける。足元を注意しながら岩場を歩む。山荘側の急登で頂上へ向かう。ヘトヘトになりながら金峰山頂上へ着く。少し下った所に五丈岩がある。展望良し。夏姿の富士山が美しい。昼食をとり二度と来る事がないので、ゆっくりする。下りに山荘に寄り冷たい飲み物を飲む。おいしい。来た道を下り富士見平小屋へ。

7月30日小屋の側、ゆるやかな石がゴロゴロした坂道を一気に下り天鳥川を渡る。巨岩の桃太郎岩の大きな割れ目をハシゴやロープを頼りに急登する。大ヤスリ岩の岩の狭間にザックが引っ掛かり中々抜けない。岩場を登ると大きな一枚岩の瑞牆山山頂だ。眺めが良い。一休みする。下りは来た道を帰る。富士見平で冷たい水を飲み、右手の林の間から瑞牆山に見送られ下山する。

あぁこれで4日間無事に山歩きが終わり、楽しくて苦しかった日々。好天に恵まれ完歩出来たことに感謝! 汗まみれの体を洗い流し、さっぱりした気分で小淵沢駅へ。無事帰宅する。

🏔 個人山行 令和4年7月25日(月)~28日(木) 🏔

北海道・旭岳の花に感動

北九486 立石 シマ子

大雪山旭岳の花を見に行こうと誘われ、シニア組の女性5人と健脚男性4人(旭岳登頂)。

女性組は旭岳の花見へ。新千歳まで一つ飛び。初日は旭岳ロープウェイで姿見駅へ。降り立つと目の前に旭岳が。地獄谷から噴煙が。雲が多く山頂が見え隠れ刻々と変わる。

やっと念願の北海道の山へ胸が躍る。姿見の池周辺をぐるりと散策。道は岩がゴロゴロ、転ばないよう注意してゆっくり。残雪がありひんやりする空気の中、次々に現れる美しい花、珍しい花、可愛い花、スケッチしたり、写真を撮ったり(同好会で版画にしよう! )

チングルマ・エゾコザクラ・ミヤマリンドウ・イソツツジ・イワブクロコマクサetc.

4日間、天気も良く広い北海道、高山植物の花々を満喫した。これからも私の体力に合った山行を心掛け楽しみたいと思った。

🏔 個人山行 令和4年7月29日(金)~8月3日(水) 🏔

歩いて、歩いて、歩いた裏銀座縦走

コースタイム:

7/30 七倉山荘5:20<乗り合いタクシー>高瀬ダム5:30/5:42~ブナ立尾根登山口6:16~三角点2,208㍍9:20~烏帽子小屋11:00/11:20~三ツ岳分岐12:35~野口五郎小屋(泊)14:58 *行動時間9時間16分

7/31 野口五郎小屋4:30~野口五郎岳4:45~真砂岳分岐5:40~<東沢乗越>~水晶小屋8:00/8:10~鷲羽岳10:44/10:55~三俣山荘<昼食>11:00/11:42~<巻道コース>黒部五郎小舎14:08 *行動時間9時間40分

8/ 1 黒部五郎小舎3:20~三俣蓮華岳5:33/5:47~双六岳7:08/7:15~双六小屋8:10/8:20~樅沢岳9:02~硫黄乗越9:45~左俣乗越10:54~千丈乗越12:20/12:28~槍ヶ岳山荘13:35 *行動時間10時間15分

8/ 2 槍ヶ岳往復5:40/6:40 槍ヶ岳山荘6:50~大曲(水俣乗越分岐)9:08~槍沢ロッジ10:03/10:18~横尾11:45/12:00~徳沢12:50~明神14:52~上高地バスターミナル14:52~<15:15バス乗車>

*行動時間約9時間ついに達成・裏銀座縦走

14852 竹本正幸

早くから計画に上がりながら、なかなか実行できなかった裏銀座縦走をついに達成しました。ブナ立の登りと長時間の行程を歩くだけの体力があるか。年齢からくる体力的不安。

今回はメンバー全員が早くからトレーニングに取り組んだこと、装備の軽量化を工夫したことが功を奏した。

ブナ立を登るとき出会った人に「山は年齢ではないですよ、体力ですよ」と言われたことが強烈に響いた。その山に登るだけの体力があるかが問題である。「トレーニングをすれば、まだまだ行ける」と自信につながる山行になった。

山行全般を通して天候に恵まれたこと、誰一人不調を訴えず良く歩いたこと、若い真希ちゃんの存在でみんなが明るく楽しい登山ができ、感謝、感謝です。

若者に元気をもらって

14853 竹本加代子

今年の夏山山行は何かが違う。明るい!みんな元気!バテない!きっと紅一点の若者がいたからだと思った。「おっさんズ」のマドンナ宮本真希さん、彼女と共に笑い、感動し歩いた4日間。若者よ!共に歩きませんか!大歓迎です。シニアは小屋泊り、若者はテン泊。ありです。この度の裏銀座縦走はコロナ禍で予定していた山小屋の予約が取れず、三俣山荘より巻道コースを経て黒部五郎小舎の宿泊を余儀なくした。故に長くハードな行程となった。そんな行程を忘れさせてくれる稜線歩きの醍醐味は圧巻の眺望で山々は名峰ばかり、瞼を閉じれば蘇る。中でも槍・穂高連峰の全景にはくぎづけになる。そんな感動は思い出となり心に深く刻まれた。地図を読み、現在地を確認し、励まし合い、共に歩いたメンバーに感謝です。

北アルプス裏銀座コースを歩いて

15806 清家幸三

体力コースのイメージ通りのコースが4日間続いた。すれ違う登山者から羨望の意味合いが込められ「いいコースですね」と声をかけられた。2日目から下山日まで贅沢なコースを実感した。1日目に雨にあったり、3日目に気力だけの時間帯も経験した。槍の肩では涙腺がゆるんだ。天候にも恵まれ北アルプスの裏銀座を堪能できた。同時にメンバーにそして竹本CL、SLに感謝の言葉が刻み込まれた山行でした。

北アルプス 裏銀座縦走

15714 縄手 修

今回裏銀座縦走と言うことで久住山や福智山、国見岩での岩場のトレーニングなどを重ね準備万端で7月29日当日を迎えました。

7月30日七倉山荘から野口五郎小屋に向かう途中雨に降られウエアを着替えました。普段は持って行かない着替えを今回は何故か持っていたので良かったです。

7月31日野口五郎小屋を出て朝から少し頭が痛く前日のアルコールが残っているのかなと思っていたのですが黒部五郎小舎に着いた頃には食欲もなくなっていました。小舎の踊り場の掲示板に高山病について症状が幾つか書いてあり自分が高山病になっていることを確信しました、そこで私は2時間寝ないで30分間連続で深呼吸をしました。すると血中酸素濃度が80㌫台から95㌫位に回復したので安心して寝ることが出来ました。

8月1日体調もほぼ回復し槍ヶ岳山荘を目指す事が出来ました。

8月2日槍ヶ岳山頂では念願の小槍の写真を撮ったため、山頂での他の写真を撮ることを忘れてしまいました。

裏銀座 いざ出発!

15710 町元里香

裏銀座山行に向けて訓練を重ね、装備も体調も万全の状態で、いざ出発! 今回は総距離50㌖を超える。初日は頑張れエールで励まし合いながらブナ立尾根登り切り、雨の中の稜線で低体温症をおこさないよう皆で力をあわせた。二日目は富士山からエールを貰い、明日会える槍ヶ岳にラブコールを送りながら、野口五郎岳、鷲羽岳に挨拶をし、三俣山荘へ。昼食は楽しみにしていたジビエ丼でエネルギーをチャージし、黒部五郎小舎に到着。管理が良く、凄く行き届いた過ごしやすい山小屋です。明日は頑張らねば! 午後からは天気が崩れる予報です。千丈乗越までは天気が崩れないように! と祈っていたら、神様が味方してくれました。素晴らしい景色の三俣蓮華岳、双六岳。槍ポーズも決まりました。北鎌尾根の眺めは圧巻でした。予定より早く槍ケ岳山荘に到着。至福のビールで乾杯。ガスで姿を見せてくれなかった槍ケ岳も翌日には朝日の中に穂先をガーンと見せてくれました。最終日、槍の穂先を目指し、いざ出発!上高地では磯野さんにもお会いできて最高でした。今回、皆で力をあわせて無事に最後まで歩けたこと、無事にこの山行を素晴らしいものにすることができたことに本当に感謝しています。有難うございました。

はじめて挑戦したアルプス!

北九 531 宮本真希

山登りと出会って2年半。ついに念願であったアルプスに挑戦することができた。それまでの訓練もみなさんにサポートしていただき、少し自信を持って出発の日を迎えることができた。初日は、計画の時から覚悟していたブナ立尾根をなんとか登り切ると、稜線で雨にあった。雨の中、ただひたすら山小屋を目指して歩き、野口五郎小屋に到着。こんなところに山小屋があり、待っててくれる人がいることに涙が出そうな思いだった。2日目は野口五郎岳での素晴らしい日の出からスタート。天気にも恵まれ、アルプスのパノラマに感動しながら歩くことができた。夜ご飯をたくさん食べて次の日のエネルギーをチャージ。そして槍ヶ岳に挑戦する勝負の3日目。槍の肩までの道のりはこれまで経験したことのないくらい自分と戦い、あのキツさはこの先も忘れることができないだろう。次の日の朝、槍ヶ岳の山頂にもいくことができ、あまりの高さに足が震えたが、感動で心も震えた。

初めて目にしたアルプスの素晴らしい景色の数々、辛かった思い出もすべて含めて、今後の自信につながる山行になった。初めて挑戦するわたしをみなさんが気遣ってくれ、励ましの言葉一つ一つが本当にわたしの力になり、アルプス最高!また行きたい! と思わせてくれたみなさんに感謝しかありません。本当にありがとうございました。

🏔 個人山行 令和4年8月25日~9月2日 🏔

北海道東の山に感動!!

16601 藤原 玲子

8月25日から車とフェリ-を使い北海道東の山(羅臼岳、斜里岳、雌阿寒岳)に行って来ました。

27日28日と最初に登る予定の羅臼岳は天気が悪く、小清水原生花園や網走監獄、羅臼、野付半島を観光しました。29日はやっと晴れて斜里岳に登ります。清岳荘登山口から出発し、15分程歩くと沢沿いの道になり何度も渡渉しながら進みますが、だんだん水量も多くなり、じわじわと難度も増してきます。1時間程で旧道(沢コース)と新道(尾根コ-ス)の分岐が有り、景色の良い尾根コ-スを選択。熊見峠からは摩周湖が見えて気持ちの良いハイマツ帯の中を進み、上二股からは胸突き八丁と言われるガレ場を通り、やっと馬の背に着いて頂上を見上げた時は急登で最後の登りに気合を入れ直し、あと30分の頂上を目指しました。頂上からはオホ-ツク海、その手前には斜里町の畑がパッチワークのようにきれいに見えます。そして遠くに羅臼岳・・・太平洋側は国後島も見え大パノラマの素晴らしい眺望でした。

30日は雌阿寒岳です。雌阿寒岳温泉登山口に行く途中、摩周湖に立ち寄り、早朝に見た摩周湖は深い青色をした神秘的な湖でした。雌阿寒岳は1合目~3合目はアカエゾマツの林で、4合目あたりで森林限界となり5合目から広大な樹海と「オンネト-」の湖を眺める事が出来ました。8合目からは黄色の砂れき道で9合目からは岩石ばかりですが、一歩一歩登るにつれて景色が変わり茶褐色した溶岩がむき出しになっている火口湖の「赤沼」がとても印象的でした。雌阿寒岳山頂からは、もう一つの火口湖「青沼」や噴気口からもくもくと立ち上がる噴煙など、火山が創り出したダイナミックな景色に圧倒されどこか違う場所に迷い込んだ感じの山でした。

メインの羅臼岳には登れませんでしたが斜里岳と雌阿寒岳はそれぞれ違う特徴のある山なので最後まで飽きないワクワクする山で楽しかったです。

帰りは苫小牧港から敦賀港までフェリ-に乗り多賀SAで仮眠し、途中SAで休憩しながら安全運転で帰りました

運転手の皆さん運転ありがとうございました。

🏔 個人山行 令和4年10月11日(火)~14日(金)

西穂高から北穂高までテント泊縦走(単独)

北九529 平野 喜義

コースタイム:

10/11 JRで小倉駅から飛騨高山〜バスで新穂高ロープウェイ〜西穂高口(西穂高口から西穂山荘までは90分)

10/12 西穂山荘6:00〜西穂高岳9:00〜間ノ岳11:30〜ジャンダルム14:45〜

奥穂高岳15:30~穂高岳山荘16:30

10/13 穂高岳山荘7:00〜涸沢岳7:45〜北穂高岳11:30〜涸沢ヒュッテ14:30〜横尾キャンプ場16:30

10/14 横尾キャンプ場6:00〜上高地8:15バスで松本駅〜JRで小倉駅(帰宅)1日目。朝イチの新幹線で出発したが到着は夕方。初日はほぼ移動で終わり。

2日目。4時出発の予定だったがうっかり寝過ごす。西穂山荘から西穂高岳の間は快適な稜線歩きを勝手に想像していて全然下調べもしていなかったが、実際は8つほどの岩峰を越えながら登るそこそこに険しい稜線歩きだった。西穂高岳山頂からこれから行くルートを目で追うと、今まで見た事のない険しい山容と、数日前に積雪していたので一応冬山装備も御守りに持ってきていたので今回、ザックの重量が22㌕を超えており、重量でバランスを崩しやすく、ペースも上がらないので内心怯んだが、まあ大丈夫だろうと進んだ。先行者が誰もいないのも不安だった。昨年の地震の影響か、西穂高〜ジャンダルム間はかなり岩が崩れており、時折ルートファインディングに時間を割いた。不安定な浮石も多く、時折雷のような落石音が聞こえてくる。特に切れ落ちたザレ場は、片足をのせただけで大きな岩崩れをおこすので、ここを通る方はルートを迷ってもザレ場には足をふみいれないほうがいい。ジャンダルム〜馬の背〜奥穂高岳の間も3,000㍍の高度感の中、細い岩陵を登り降りするので緊張は続く。ジャンダルムは下のコルに荷物をデポして登ったので快適だった。穂高岳山荘に着いてからも今日味わった恐怖がずっと抜けず、夜中何度も目が覚めた。

3日目。穂高岳山荘〜涸沢岳までは岩陵歩きではあるが歩き易く、今日は快適かなとほっとしたが涸沢岳〜北穂高間は要所に鎖はあるのだが九州ではお目にかかる事のないスリリングな鎖場ばかりだ。一向に軽くならないザックに振り回されながらゆっくり登り降りを繰り返し、北穂高岳に着く頃には岩陵歩きにウンザリしていた。北穂高〜涸沢間も結構な急斜面を一気に下るのでまだまだ緊張が取れない。

今回の登山では、山頂でもほとんど人と会うことが無く、記念写真をおねがいすることも出来なかったが、涸沢だけはたくさんのテントと人で賑わっていた。よくテレビや写真で見る涸沢の紅葉も、今年はイマイチとのことだったがそれでも十分キレイだった。涸沢から横尾までは今までと打って変わって素晴らしく整備された道だった。

今回は自分にとってはかなりハードな山行だった。昨年、槍ヶ岳に登っていたので同じような感じだろうと思っていたが穂高の山々の方が格段に難易度を高く感じた。コースタイムも当初の予定をオーバーしたし、次回は荷物を15㌕以下にしてもう一度来てみたいと思ったが、西穂高〜奥穂高間は何度も来る場所では無いなとも思う。

しかし圧倒的な雲海、オレンジに染まる夕日や夜明けの景色はやはり来てよかったと感じる。

挑戦する方はとにかく荷物は軽い方がいいだろう。

🏔 個人山行 令和4年11月2日(水)~4日(金)大杉谷~大台ケ原縦走 🏔

秘境を歩く ~エメラルド色の滝つぼと爆音が続く~

15710 町元 里香

阪九フェリーで出発。1週間ほど前から天気予報と睨めっこする毎日。今年は10月の天気が不安定で、諦めざるを得ない山行が続いた。11/2からは天気が回復することを見込み、決行することにした。登山口での天気はまずまず。昨日までの雨の影響で登山道が滑りやすいため、鎖を持って慎重に歩くことをお互い確認し合って出発。

今回の山行は今年の5月頃から予定していたが、かなりの秘境のため、登山口までと下山口からのアクセスが大変で、一度は縦走を諦めピストンにすることに決めた。しかし、どうしても納得がいかず、色々な方法を考えた。最終的に三重県のタクシー会社の方からのアドバイスで、榛原駅の駐車場に車を置いて、そこから大杉谷登山口まではタクシーで移動、大台ヶ原からはバスと電車を利用して元の駐車場まで戻るという縦走の計画をたてることができた。

大杉谷は日本三大渓谷のひとつ。関西の屋久島と呼ばれる水と緑が美しい谷。昨日までの雨で滝の水量が多く、轟音と素晴らしい絶景を楽しむことができた。エメラルドグリーンの滝つぼにも感動の連続。思わず名前を付けてみたくなる名の無い滝が沢山あった。吊橋も11本もあり、渡るたびに“ハイポーズ”。

最終日には西大台ヶ原を散策した。西大台ヶ原は1日当たりの立入り人数が決まっていて、立入り前には事前レクチャーを受講することが義務付けられている。静かな自然の中でコケ博士になりながら、ゆっくりとした時間を過ごすことができた。宿泊所の名前のとおり心の湯治もすることができた。

いつも個人山行後には、一緒に歩いた仲間に感謝の気持ちで一杯になる。楽しい時間を有難うございました。

11/2 大杉谷登山口~千尋滝~シシ渕~ニコニコ滝~平等グラ~桃の木山の家

11/3 桃ノ木山の家~七ツ釜滝~隠滝~崩壊地~光滝~堂倉滝~粟谷小屋~日出ケ岳~大蛇グラ~心・湯治館

11/4 西大台ヶ原散策

参加者5人:竹本正幸 竹本加代子 縄手 修 清家幸三 町元里香

🏔 個人山行 令和4年11月5日~7日 大台ケ原山(1,695㍍)御在所岳(1,212㍍) 🏔

奈良と三重県の紅葉登山

北九532 大山 時彦

11/5 15:00飯塚集合~17:30フェリー新門司港(フェリー宿泊)

11/6 6:00大泉港着~レンタカー移動~10:00大台ケ原登山口~15:30下山口~

17:30ホテルAZ三重名張(入浴、近くの居酒屋で夕食懇親会)

11/7 6:00起床ホテル朝食後、御在所登山口へ出発~9:30登山口~頂上。

翌日仕事で他のメンバーと分かれ、中部国際空港より帰省、他のメンバーは観光等で9日帰省

今年は秋の紅葉がここ2~3年で何処も綺麗と感じていましたが奈良や三重県の紅葉等見たことがなく登山仲間で計画の話があり、予定は往復フェリー2泊で4泊5日の計画でしたが私だけ仕事の関係で2泊3日のコースの参加となりました。大台ケ原山は行く前の情報では、百名山で屋久島と同様に雨の多い山で、雨天の確率も高く、雨もありで準備した方がよいとのことでした。5日、行きは土曜午後に、飯塚出発で夕方の新門司フェリーでゆったりした雰囲気で、昔のフェリーはエンジン音等で寝苦しい感じでしたが、今は個室ベットとレストラン、露天風呂まで付いてホテルに

泊まりながらの船旅で、本州への登山には安心して利用できると感じました。早朝、6時に泉大津港に着き、10人乗りレンタカーで6日の目的地、大台ケ原山登山口へ向いました。天気も晴でよい登山日と心弾ませ車中登山談義で予定通り9時半には登山口ビジターセンター駐車場に着きました。さすがは奈良の百名山、駐車場は満車で警備員も配置され、何とか駐車でき登山準備して、10時に登山開始、紅葉時期は登山者も多く、また百名山は何処も登山道整備がされて木道が配置されて登ると言うよりハイキングの表現の方があっているスタートでした。途中にも沢山の木造休憩場所もあり小学生等の親子連れがスニーカーで気軽に紅葉散策を楽しんでました。約1時間でこの山の山頂、日出ケ岳1,695㍍に着き、昼食には少し早くアップダウンの山道を進み、昼食のできる広場、牛石ケ原には大きな神武天皇像もあり、穏やかな秋晴れの中で、約1時間昼食タイムを楽しめました。昼食後は約1時間半、紅葉の絶景ポイントの大蛇嵓、シオカラ谷を通り東大台ケ原完全クリアコースで出発地点の駐車場に戻り、1日目の軽めの約4時間の紅葉登山を楽しめました。

下山後は三重県の方へ移動、約2時間で宿泊先のホテルAZ三重名張に着き、夕食は近くに居酒屋を紹介して頂き皆さん登山疲れが少なかったのか飲酒の方も進み盛り上がりました。宿は格安のビジネスホテルで十分でした。翌7日は、ホテル朝食後7時に次の御在所岳に向かって出発、この日も秋晴れで当初の天気の不安は全くなく登山に集中できました。9時半に御在所、中登山道口に着き、この山も三重を代表する紅葉山で山頂迄ロープーエイも伸びて観光名所でもありますがここは「登る」に拘り、急登コースを選び、昨日とはうって変わり30分で汗びっしょりとなりましたが、やはり装備からこの位のきつさは願うところでした。途中休憩を入れながら約2時間半で山頂の御在所岳1,212㍍に登頂できました。全員登頂後、ロープーエイの到着駅でもある四方八方見晴らしの良い休憩所で昼食を楽しみました。ここで、私は帰りの飛行機の時間があり、下りはロープーエイを利用して下山し、他のメンバーは下山コースを使い湯の山温泉ホテル宿泊、翌日観光コースとに分かれました。私の帰途は三重近鉄~名鉄名古屋~中部国際空港~福岡空港~JRふく豊線で飯塚着は21時半で奈良、三重の紅葉登山を十二分に満喫できました。好天と綿密な安全登山計画をたててくれた登山仲間に感謝して3日間の山旅は無事終了しました。

参加者:大山時彦 他友人7人 計8人(60代後半~70代後半男女)

🏔 一等三角点研究会秋季例会報告 🏔

13643 関口 興洋

目的地: 北海道の道東地区、川湯温泉、藻琴山(999.89㍍)

期 日: 令和4年2022年10月1日(土)~2日(日)

2020年の春季例会の開催場所として計画されていたが、コロナ禍のため中止となりようやく2年越しに秋季例会として開催された。北九州支部から6人参加。

10月1日、福岡空港~千歳空港~女満別空港着。空港からレンタカーで藻琴山の優美な山容を眺めながら屈斜路カルデラの外輪山にある標高525㍍の美幌峠に向かう。展望台から屈斜路湖、斜里岳までの大展望を楽しみ会場の川湯温泉へ。

10月2日、天候は曇り。8時前に宿を出発し藻琴山の登山口に向かう、総勢28人。本日は中腹から山頂までガスにすっぽり覆われ、山頂での展望は期待できない。宿から約1時間で標高725㍍の登山口(ハイランド小清水)に到着。高畠さんは休憩所で待機。ガスで周辺の展望は全くきかないが雨模様ではないので一安心。9時10分出発。登山道はハイマツの中、緩やかな傾斜で頂上へ伸びている。頂上手前に一部岩場があり、そこを抜けると頂上まであと僅かとなる。三角点のある頂上部は狭いので下の平坦な場所にザックをデポし軽身で5分ほど登ると頂上である。岩稜部に埋め込まれた円形の金属製の三角点が設置されている。いわゆる標石ではない。狭い岩場に全員が折り重なるようにして記念の集合写真を撮り直ぐに下山開始。天候に恵まれれば、360度の大展望をエンジョイできたのにと思うと誠に残念であった。ハイランド小清水に正午ごろ戻り昼食をとるころにはガスが切れだし眼下の屈斜路湖、東南の摩周岳斜里岳が視界に入ってきた。ここで解散した後、お天気が回復したので摩周湖の観光に出かける。第一展望台からの景観は見事であった。カムイヌプリ(摩周岳)、湖中のカムイシュ島など摩周湖の大パノラマを目に焼き付け川湯温泉に戻った。

参加者:原 広美、伊藤久次郎、井上禮子、高畠拓生、関口興洋、花田拓二